DER SPIEGEL 16-1980 (S.164-177)

DER SPIEGEL 17-1980 (S.156-167)

DER SPIEGEL 18-1980 (S.205-216)

* An einer Hauswand in Pnom Penh

„Ich höre noch Schreie in der Nacht"

SPIEGEL-Redakteur Tiziano Terzani im zerstörten Kambodscha

Kambodscha von heute fordert die Phantasie des Schreckens heraus. Ich hatte das

Land im Jahre 1975 verlassen, kurz bevor die Roten Khmer Pnom Penh übernahmen.

Ich hatte ein Kambodscha verlassen, das Krieg führte, aber immer noch lebendig

war; mit Städten, mit normalen Menschen, vielen Freunden.

Ich kam zurück und fand nur noch die Skelette der Gebäude und der Menschen

wieder, die ich gekannt hatte.

Kambodscha sieht heute wie ein Land aus, das von allen gottgesandten und

menschengemachten Missgeschicken heimgesucht wurde, von Pest und Krieg, Erdbeben

und Neutronenbomben.

Seit Oktober 1975 hatte ich in thailändischen Flüchtlingslagern und später,

1978, auch in südvietnamesischen Berichte über die Pol-Pot-Massaker gehört, aber

mein Verstand konnte die Dimensionen jener Realität nicht erfassen.

Ich verbrachte 17 Tage in Kamputschea. In einem Fiat sowjetischer Bauart fuhr

ich über 1500 Kilometer durch zehn der 19 kambodschanischen Provinzen auf

Straßen, die von amerikanischen Minen zerbombt und von den Roten Khmer niemals

repariert worden waren.

Überall wo ich anhielt, manchmal rein zufällig wegen Reifenschadens oder um

Kokosnußsaft zu trinken, fand ich Massengräber und Vernichtungsfelder. Manchmal

ließ es sich nicht vermeiden, über Knochen von Menschen zu gehen, die zwischen

1975 und 1978 umgebracht worden waren.

In Pnom Penh war ich stundenlang mit dem Fahrrad unterwegs und suchte nach

Plätzen, die ich kannte, nach Häusern, in denen ich gewohnt hatte, nach alten

Freunden. Ich konnte nichts und niemanden finden. Ich hielt Ausschau nach meinem

alten Dolmetscher,

aber von dessen ganzer Familie gab es nicht eine einzige Spur, ausgelöscht.

Statt dessen sah ich einige vietnamesische Vietcongbekannte, die ich nach der

kommunistischen Machtübernahme in Saigon getroffen hatte und die jetzt zu der

Besatzungs-Armee gehören, die Hanoi in Kam-putschea unterhält.

|

|

Kambodscha 1980: In der Einsamkeit des Dschungels, hoch über den Zuckerpalmen,

bücken rätselhafte Gesichter mit unruhigem Lächeln hernieder, die riesigen

Steinfiguren der Tempelstadt Angkor Wat. An den Wänden der Tempel und Paläste

berichten riesige Flachreliefs von großen Schlachten, die die Kräfte des Lichtes

und der Finsternis gegen-einander schlugen, von schrecklichen Folterungen, von

erschlagenen, zerstückelten Menschen.

Eine Inschrift lautet: „Der Wissende betrachtet das Leben als ein flackerndes

Licht, bewegt von einem heftigen Wind."

All dies wurde vor nahezu tausend Jahren geschrieben und geschnitzt als eine

Warnung an die Menschen. Es sieht jetzt aus wie eine gespenstische Prophezeiung.

Nur vier Kilometer weiter, vor den verrußten Ruinen des ehemaligen Gymnasiums

von Siem Reap, bleichen die Reste Hunderter Menschen, die geschunden,

erschlagen, zerstückelt wurden, in der sengenden Sonne.

Die unglücklichen Nachkommen der Erbauer dieses Monuments kratzen jetzt die

Steine von Angkor ab und sammeln die Exkremente der Fledermäuse, um sie als

Dünger zu benutzen, und sie scharren in den Massengräbern. Einige suchen nach

ihren Angehörigen, andere suchen in den Falten der vermoderten Hemden nach

verstecktem Gold.

Von oben lächeln die steinernen Gesichter der Gott-Könige mit halbgeschlossenen

Augenlidern unentwegt und umbarmherzig auf die Menschen nieder, die so töricht

sind zu glauben, in der Geschichte gebe es einen Fortschritt.

Man hört das Lachen der Affen und das Klagen der Zikaden. „Sie schreien, weil

die Trockensaison alle Blätter abgetötet hat, aber ich habe das Gefühl, daß sie

schreien, weil so viele Khmer tot sind", sagt der Kurator der Tempelstadt Pich

Keo, der fünf Schwestern, einen Bruder, beide Elternteile und einen Sohn in den

Massengräbern weiß.

Der Wächter Angkor Wats führt mich durch die Ruinen des alten Khmer-Reiches, die

an die vor langer Zeit eingefallenen Armeen aus dem Westen und Osten erinnern,

und durch die neueren Ruinen, die der schreckliche Schicksalsgott namens Pol Pot

zurückließ.

|

|

* An dieser Stelle wurden etwa 20 000 Kambodschaner von den Roten Khmer hingerichtet

1970 lebten 36 Archäologen in Kambodscha. 21 wurden umgebracht, 12 sind in

Paris, Pich Keo ist einer der drei, die blieben. Seine Bücher wurden vernichtet,

alle Dokumente von Angkor verbrannt, und wie alle überlebenden Kambodschaner,

die ich traf, kann auch er kaum den Mut zu einem Neubeginn aufbringen.

Die Leute gehen in ihre Häuser zurück, aber finden leere Gemäuer vor, die Frauen

gehen zu den Brunnen, aber finden kein Wasser; auf dem Grund liegen verwesende

Leichen. Die Männer versuchen, die Reisfelder zu pflügen, aber graben Skelette

aus. Wie die Bauern in anderen Ländern, die Steine von ihren Äckern klauben,

sammeln die kambodschanischen Bauern Schädel auf und arbeiten weiter.

Ein gelähmtes, verzweifeltes, gebrochenes Volk von Witwen, Waisen und wenigen

noch lebenden terrorisierten Männern wandert umher, sammelt die Stücke seines

Unglücks und sucht den verlorenen Faden des Lebens wiederaufzunehmen.

Überall haben kleine Märkte wieder geöffnet, die Kinder spielen auf Bergen von

Abfall, zerbrochene Buddhas werden unter Strohdächern gesammelt, das alles an

Plätzen, wo einst eine Pagode stand, die von den Roten Khmer dem Erdboden

gleichgemacht wurde.

|

|

Kambodscha lebt wieder, allerdings unter dem Schutz der Armee traditioneller

Feinde, die sich jetzt als Freunde bezeichnen und denen die Leute für ihr

Überleben danken müssen.

„Wenn sie nicht gekommen wären, wäre ich im vergangenen Jahr gestorben. Wenn sie

gehen, werde ich im nächsten Jahr sterben", sagt Rim Rom über die Vietnamesen;

ein früherer Student, der jetzt als Dolmetscher im Außenministerium arbeitet.

Acht Mitglieder seiner Familie kamen um.

In Kambodscha stehen derzeit mindestens 200 000 vietnamesische Soldaten, sie

sollen garantieren, daß Pol Pot nicht an die Macht zurückkehrt und Kambodscha zu

einer gewissen Form von Normalität zurückfindet.

Pnom Penh soll das Symbol dieser Wiedergeburt Kamputscheas sein. In der Stadt

selbst wohnen heute wieder 120 000 Menschen, weitere 130 000 leben in der

Umgebung. An den Einfahrtstraßen wird niemand kontrolliert. Nur wer in der Stadt

ständig wohnen will, muß einen Arbeitsplatz nachweisen, gewöhnlich erhält er ihn

von der Regierung.

Bald nach dem 7. Januar 1979, als die vietnamesische Armee in Pnom Penh

einmarschierte und Pol Pot stürzte, stellte die neue Regierung des Präsidenten

Heng Samrin jeden an, der sich in Pnom Penh meldete und gewisse Fertigkeiten

vorweisen konnte.

Der Monatslohn betrug zunächst 15 Kilogramm Reis, später 18 Kilogramm. Jetzt

wurde eine neue Währung eingeführt, die Banknoten kamen frisch aus sowjetischen

Druckereien. Da erhält ein Staatsangestellter dann 60 Riel, wobei ein Riel einem

Kilogramm Reis oder 25 Zentimeter Stoff entspricht.

Ein Arbeitsplatz berechtigt auch zu einer Unterkunft, aber die früheren

Einwohner Pnom Penhs durften nicht einfach in ihre Häuser zurückkehren. Die

Stadt wurde in Abschnitte aufgeteilt und jedem Ministerium ein Stadtteil in der

Nähe als Wohnquartier für die eigenen Mitarbeiter zugewiesen.

Große frühere Wohngebiete blieben vietnamesischen Soldaten und Kadern

reserviert. Ein quer über die Straße gelegter Bambuspfahl und ein

vietnamesischer Posten in einer Holzkabine markieren das Gebiet, das kein

Kambodschaner betreten darf. Während einige Stadtteile am Rande noch

gespenstisch aussehen, verdecken im Zentrum Pnom Penhs große Beete mit

überschwenglichen Bougainvilleas und Mimosen einfach einige der schlimmsten

Narben.

Die größten Boulevards sind nach zwei früheren kambodschanischen KP-Führern

benannt, die beide getötet wurden, einer angeblich von den Chinesen, der andere

von Pol Pot. Und das alte Hotel „Royal" wurde jetzt in „Samaki" (Solidarität)

umbenannt.

Die Kokospalmen, die die Roten Khmer mitten auf den Gehwegen pflanzten,

verbergen hinter ihrem prächtigen Grün einen Teil der Zerstörung. „Sehen Sie

nicht, daß diese Kokospalmen größer sind, als es eigentlich ihrem Alter

entspricht?" fragt mich mit einem verängstigten Bück in den Augen der

Dolmetscher Run Rom: „Sie haben einen besonderen Dünger erhalten."

Unter Pol Pot war es verboten, Leichen einzuäschern. „Holz ist dazu da, um Feuer

zum Kochen zu machen, und sollte nicht verschwendet werden", pflegten die Roten

Khmer zu sagen. So begruben sie ihre Opfer zusammen mit Samen der Kokospalmen.

„Ich betrachte die Kokospalmen und habe noch im Ohr, wie die Tschhlop (die

jungen Garden der Roten Khmer) mir zuflüsterten: ,Gute Kokosnuß, gute Kokosnuß,

töten, um einen guten Kokosnußbaum zu bekommen...'", sagt Rim Rom, der zwei

Jahre auf einer Kommune in Svay Rieng arbeitete.

Ständig wurde er daran erinnert, daß er immer noch einen guten Dünger abgeben

würde, wenn er als Arbeitskraft nicht mehr tauge. Jetzt glaubt er wie viele

andere Kambodschaner, unter jeder „Pol-Pot-Kokospalme" liege eine Leiche.

Tausende dieser Bäume wachsen in jeder verlassenen Stadt und in jedem

verlassenen Dorf Kambodschas. Der frühere Zentralmarkt von Pnom Penh, der noch

geschlossen ist, liegt hinter einem dichten Wald von Kokospalmen versteckt.

Die Regierung Heng Samrin hat sich nach einem Jahr zumindest den Anschein von

Normalität und Leistungsfähigkeit gegeben.

Die Nationalbücherei — unter Pol Pot ein Stall für Schweine — wurde

wiedereröffnet mit Büchern, die man im Garten verstreut gefunden hatte, und mit

dem, was noch vom alten buddhistischen Institut übriggeblieben war. Dessen

unersetzliche Sammlung alter Manuskripte hatten die Pol-Pot-Leute in den Mekong

geworfen.

Jouk Kun, ein früherer Universitätsprofessor, dessen Frau, sechs Kinder und fünf

Brüder unter Pol Pot hingerichtet wurden oder den Tod fanden — einer wurde

getötet, weil er „dick" war und daher eindeutig ein Bourgeois —, arbeitet an

einem neuen Katalog: „Wir haben wenigstens die Regale", sagt er. „Die Roten

Khmer benutzten sie zum Aufbewahren ihrer Kochtöpfe und Reisschüsseln."

|

|

* Beim Fahneneid in Pnom Penh

Das Hauptpostamt wurde in seinem alten französischen Kolonialgebäude

wiedereröffnet und nimmt Briefe ins Ausland entgegen. Aber es gibt keine

Briefmarken. Von den früher 1700 Angestellten haben sich 85 zur Arbeit gemeldet.

Das alte berühmte Nationalmuseum in Pnom Penh ist wiedereröffnet, obwohl alle

hölzernen Exponate, selbst alte Waagen und Spieße fehlen. „Die Khmer Rouge

benutzten sie zum Feuermachen", sagt Taou Sun Heng, ein früherer Student der

Archäologie, der jetzt das Museum leitet.

Statuen und Bronzegeräte sind noch an ihren Plätzen, die meisten haben weiße

Farbflecken. Die Roten Khmer wollten das Museum als Schaustück für Ausländer

wiedereröffnen und versuchten es neu zu streichen. Doch statt des traditionellen

Kalks benutzten sie Ölfarbe, die überall hintropfte. „Wir brauchen Hilfe, um die

Statuen zu säubern, ohne sie zu beschädigen", sagt der Kurator.

An der Universität hat nur die medizinische Fakultät ihre Vorlesungen

wiederaufgenommen. Es sind nur noch einige Bücher vorhanden und nur sieben der

ehemals 70 Professoren. Von den über 500 Ärzten, die 1975 in Kambodscha lebten,

haben sich nur 56 zur Arbeit gemeldet.

Einen 57. entdeckte ich zufällig in einem Dorf Ostkambodschas. Aber er weigert

sich, wie viele andere Intellektuelle, seine Identität zuzugeben. „Bitte, bitte,

sagen Sie niemandem, wer ich bin", bat er mich. Leute seiner Art haben unter Pol

Ppt nur überlebt, weil sie vorgaben, sie seien Analphabeten. Jetzt tun sie sich

schwer zu glauben, daß alles vorüber sei.

„Seit 1975 habe ich nichts gelesen, nicht ein einziges Wort geschrieben. Ich

weiß nicht, wer ich bin", sagt die Kambodschanerin Tschham Tschhajasi (Ehemann

und zwei Kinder tot), die ich über den Markt von Sisophon stolpern sah. Sie war

im Orchester von Pnom Penh Flötistin.

In Pursat sah ich an einer Straßenecke in der Mitte eines Niemandslandes eine

zitternde Frau, die vor vier kleinen Reiskuchen kauerte, die sie zum Verkauf

anbot. „Bonjour Madame", sagte ich.

Sie blickte mich an, als sei ich eine außerirdische Erscheinung, und stammelte

langsam: „Bonjour Monsieur." Ith Sithon, die einzige Überlebende einer

16köpfigen Familie, war früher Lehrerin in Pnom Penh. Ihr Mann wurde vor ihren

Augen erschlagen, weil er ein Lon-Nol-Offizier war. Ihre sechszehn Monate alte

Tochter starb bald danach an Unterernährung. Obwohl erst 28 Jahre alt, sagte sie

ständig: „Wieder anfangen zu leben — ich weiß nicht mehr, wie man es macht."

|

|

In einem Dorf in der Nähe von Neak Luong an der Straße 1 wurde mir ein Mann in

den zwanziger Jahren gezeigt, der fürchtete, die Roten Khmer würden ihn zwingen

zuzugeben, daß er Student gewesen ist. Deshalb gab er vor, taub und stumm zu

sein. Die Roten Khmer waren seit einem Jahr nicht mehr da, aber er konnte immer

noch nicht sprechen und schien nichts zu hören.

Etwa viereinhalb Millionen traumatisierter, verschreckter Khmer sind in

Kambodscha übriggeblieben. Zumindest ein Drittel ist an Malaria oder Beriberi

erkrankt. Alle haben einmal an Unterernährung gelitten und sind noch schwach und

verwundbar. „.Wir haben es mit einer Bevölkerung zu tun, die keine Belastungen

mehr aushält", sagt ein Uno-Beamter, der in Pnom Penh arbeitet.

In einem Land, das zu Sihanouks Zeiten in jeder Provinzhauptstadt ein

vollausgestattetes Krankenhaus hatte, in jedem Distrikt eine Sanitätsstelle,

vernichtete Pol Pot systematisch jede Spur der westlichen Medizin.

Und da er sich ausschließlich auf traditionelle Praktiken verließ, verwandelte

er sogenannte Waldkrankenhäuser in Warteräume des Todes: Die Lebensmittelration

der Patienten wurde halbiert, junge Bauernkinder führten Operationen aus.

„Eines Tages sah ich, wie die Khmer Rouge ein siebzehnjähriges Mädchen in das

Krankenhaus brachten. Sie war gesund und meinte, sie solle dort als

Krankenschwester arbeiten. Statt dessen sah ich, wie man ihr ein Schlafmittel

verabreichte, sie an den Operationstisch band und wie sie von zwei jungen Ärzten

in Stücke geschnitten wurde.

„Die Stücke wurden später im Garten vergraben", erinnert sich Dr. Hun Tchhen Ly,

der jetzt an dem Krankenhaus in Battambang arbeitet (fünf Brüder, seine Frau und

zwei Kinder wurden getötet). Er sagt auch noch: „Pol Pot war schlimmer als

Hitler, denn er tat das mit seinem eigenen Volk."

Diesem Pol Pot gelang es wenigstens, mit einer Krankheit fertig zu werden, der

Lepra. Er ließ alle Leprakranken ausrotten.

|

|

Seit einem Jahr bemüht sich die Regierung, wieder ein Gesundheitssystem für das

gesamte Land aufzubauen, aber die Schwierigkeiten sind ungeheuer groß. In

Provinzen wie Pursat und Kampong Tschhnang gibt es überhaupt keine Ärzte. Von

internationalen Hilfsorganisationen übersandte Arzneimittel sind zwar

eingetroffen, werden aber wie „Bonbons" (so ein vorübergehend anwesender

ausländischer Arzt) verteilt. Nicht mal Farbe ist vorhanden, um die Wände neu

anzustreichen, die immer noch mit Blut und Exkrementen verschmiert sind.

In Battambang, einer Provinz mit 830 000 Einwohnern, ist der einzige, der

operiert, ein Pfleger. „Ich habe dem Chirurgen von 1968 bis 1975 assistiert, und

ich erinnere mich genau, wie es gemacht wird", sagt Tschuon Bun Thol (der sieben

Mitglieder seiner unmittelbaren Angehörigen verloren hat). Wie alle anderen

Provinzkrankenhäuser hat auch das in Battambang kein Röntgengerät.

„Unter diesen Umständen ist es absurd, von einem Gesundheitsprogramm für

Kamputschea zu sprechen", sagt ein ausländischer Arzt, der gekommen war, die

Situation zu untersuchen und Ratschläge zu erteilen. „Das Beste ist, die

Bevölkerung zu ernähren."

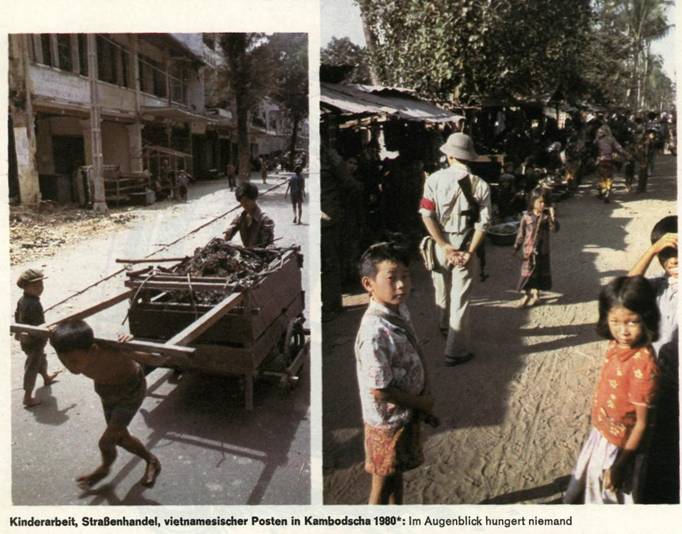

Im Augenblick hungert niemand, nirgends sieht man die wandelnden Skelette, die

noch im Oktober zu Tausenden unter den Flüchtlingen über die

thailändisch-kambodschanische Grenze kamen. Aber die allermeisten der Patienten

in den Krankenhäusern, die ich besichtigte, litten an schwerer Unterernährung,

ebenso wie die Kinder mit aufgeblähten Bäuchen und bräunlichem Haar in den

Dörfern entlang der Straße in Westkambodscha.

Ein ausländischer Fachmann kleidete das in die Worte: „Hinter der Fassade der

Normalität lauert immer noch die Zeitbombe Hunger."

|

|

* Im Toul-Sleng-Gefängnis von Pnom Penh kurz vor der Exekution photographiert

Die Rechnung ist einfach. 1979 wurde in Kamputschea auf einem Viertel des

Ackerlandes Reis gepflanzt. Wegen der schlechten Irrigation, dem Mangel an

Düngemitteln und einer außergewöhnlich harten Dürre brachte die Ernte nur 40

Prozent des erwarteten Ertrages. Die Kambodschaner, die bislang die Massaker,

den Krieg und Hunger überlebt haben, müssen zwischen April und Dezember 260 000

Tonnen importieren, wenn sie unter vertretbaren Bedingungen am Leben bleiben

wollen.

„In der Vergangenheit haben wir uns vom Wald ernährt. Wir werden das wieder

tun", sagt Khunn Thach (sie hat ihren Mann, zwei Schwestern und einen Sohn

verloren), Leiterin des früheren Grand Hotels von Siem Reap, das jetzt verfallen

ist und kein Wasser hat.

Ernährungsexperten sehen die Lage so: Wenn die Menschen wieder Blätter,

Eidechsen und Ratten essen, werden sie nicht in der Lage sein, in der nächsten

Saison wieder Reis anzupflanzen, und so wird der Hungerzyklus niemals aufhören.

Die neuen Herren konnten die Agrarproduktion nicht so schnell wieder in Gang

bringen, vor allem weil die Pol-Pot-Kader das Bewässerungssystem grundlegend

geändert hatten: Sie ließen die Zwangsarbeiter aus den Städten, die aufs Land

geschickt worden waren, riesige Kanäle graben, taten dies jedoch ohne jegliches

Ingenieurwissen, so daß die vielen Deiche brachen, als der Regen kam.

Der Provinz Battambang geht es am schlimmsten. Wie überall im Land erhielt

jeder, der für die Regierung arbeitete, seine Reisration, wer aber nicht für die

Regierung arbeitete, bekam nur ungefähr 700 Gramm im Monat.

1975 liefen in Battambang 500 Wasserpumpen, jetzt sind es nur fünf. Damals

fuhren 1000 Traktoren, jetzt nur 60. Die noch übriggebliebenen Ochsen und Büffel

reichen kaum aus, ein Drittel des Ackerlandes der Provinz zu bebauen.

Ein weiterer Grund für die unzulängliche landwirtschaftliche Produktion: Die

Bevölkerung ist noch nicht wieder seßhaft geworden. Obwohl formell immer noch

Ausgangssperre besteht, hört man nachts in Pnom Penh das Quietschen von Karren,

die langsam durch die unbeleuchteten Straßen geschoben werden. Von Norden nach

Süden, von Westen nach Osten.

Die Menschen ziehen immer noch im Lande umher auf der Suche nach ihren

Angehörigen, auf der Suche nach Dingen, von denen sie hoffen, sie könnten sie

hier und dort wiederfinden.

Vor dem Bahnhof lagern Hunderte und warten, daß ein Zug nach Siso-Som abfährt,

was gänzlich unwahrscheinlich ist. Im ganzen Lande fahren nur noch zwei

Lokomotiven.

Vor dem alten Staatskino habe ich eine Woche lang 400 schmutzige und hungrige

Waisenkinder und Frauen gesehen, die auf einen Lastwagen warteten, der sie in

ihre Dörfer in der Provinz Kampot zurückbringen sollte. Sie waren zu Fuß aus

Pursat eingetroffen, wohin die Roten Khmer sie 1976 getrieben hatten. Die

meisten Männer waren getötet worden.

Vietnamesische Truppen, die in den Dschungelgebieten des Landes Reste der Roten

Khmer verfolgen, finden immer noch Kinderbanden, die im Wald überlebt haben. Die

Soldaten schaffen die Kinder an eine Hauptstraße und sagen ihnen dann, sie

sollen in ihre Geburtsdörfer zurückkehren.

Überlebende verschiedener Familien finden sich oft zusammen. Tscheang Sam Kol

(Eltern, Frau und zwei Kinder verloren), früher Lehrer an einer Grundschule, hat

die Witwe eines Kollegen geheiratet.

In Pnom Penh, wo die Menschen durch die augenscheinliche Rückkehr zur Normalität

wieder Mut fassen, versuchen Mütter, ihre Töchter schon mit 15 Jahren zu

verheiraten, aber es sind nicht genügend junge Khmer-Männer übriggeblieben.

„Warum heiraten Sie nicht einen dieser vietnamesischen Soldaten?" fragte ich ein

paar dutzendmal und bekam immer die gleiche Antwort: „Einen Joun? Nie und

nimmer."

In dem Wort „Joun", einer herabsetzenden Bezeichnung für die Vietnamesen, kommt

die ganze komplizierte Beziehung zwischen diesen beiden Völkern zum Ausdruck,

die seit Jahrhunderten Nachbarn sind und sich seit Jahrhunderten verachten.

|

|

Die Vietnamesen betrachten die Khmer traditionell als ein primitives Volk, die

Khmer wiederum die Vietnamesen als grausam, engstirnig und hinterlistig. „Sie

sagen etwas und meinen es ganz anders."

Neben den mythischen Ungeheuern ihrer Legenden sind die Vietnamesen die bösen

Gestalten in vielen Märchen der Khmer, und es gibt wohl kein Khmer-Kind, dem die

Großeltern nicht die „Teegeschichte" erzählt haben:

Vor langer Zeit gab es einen vietnamesischen König. Er nahm einen Khmer gefangen

und ließ ihn auf einem Deich arbeiten. Der König sagte, er arbeite zu langsam

und müsse bestraft werden. Er ließ ihn bis zum Hals eingraben und setzte einen

Topf mit Wasser auf seinen Kopf, um seinen Tee zuzubereiten. Der König zündete

ein Holzfeuer um den Kopf des armen Khmer an, der begann zu schreien und den

Kopf zu bewegen. Du siehst, sagte der vietnamesische König, ich muß dich noch

stärker bestrafen, weil du mein Teewasser verschüttest.

Seit dem Niedergang des alten mächtigen Khmer-Reiches von Angkor sind die Khmer

immer schwächer, die Vietnamesen immer stärker geworden. In der Mitte des 18.

Jahrhunderts gingen sie daran, das, was von Kambodscha noch übriggeblieben war,

zwischen sich und den Thais aufzuteilen.

|

|

* Lagerbewacher im Photoalbum des Gefängniskommandanten Douch

Die Franzosen, die kamen, um Vietnam zu kolonisieren, beendeten diesen Prozeß

und „schützten" Kambodscha. Jetzt, ein Jahrhundert später, hat die Geschichte

die Vietnamesen wieder nach Kambodscha gebracht. Hanois Propaganda spricht von

den „brüderlichen Beziehungen" zwischen den drei Völkern Indochinas.

Die Franzosen pflegten diese drei Völker so zu kennzeichnen: Die Vietnamesen

bauen den Reis an, die Khmer beobachten, wie der Reis wächst, die Laoten hören

zu, wie der Reis wächst.

Es war immer ein Traum der Vietnamesen, sich ihre wirtschaftliche Basis durch

die Beherrschung ganz Indochmas zu sichern. Jetzt haben sie ihr Ziel erreicht,

und jeden Morgen preisen die Lautsprecher in ganz Kambodscha die „militante

Solidarität" der drei indochinesischen Völker und die „Liebe der Vietnamesen zu

den Khmer".

„Ja, sie lieben uns, wie der Fuchs die Henne liebt", sagt Khuon Sokour, einziger

Überlebender einer siebenköpfigen Familie. Der frühere Regierungsbeamte verdient

sich jetzt seinen Lebensunterhalt, indem er auf dem Tou-Tam-Pon-Markt westlich

von Pnom Penh Waren kauft und verkauft.

Zwischen Stößen von Abfall und dem Gestank verdorbenen Gemüses herrscht noch die

Atmosphäre der alten Zeit. Die Leute hocken am Boden, essen Nudelsuppe und

Kuchen aus klebrigem Reis. Die Frauen verkaufen alles, von Seife bis zu

Batterien, alte Bücher, die auf den Straßen aufgesammelt wurden, und rote

Saphirringe. Die Mädchen nähen Hemden und Sarongs in schreiendsten Farben:

Violett, Rot, Hellblau, Grün, Reaktion auf das Schwarz der Pol-Pot-Leute.

Schwarze unförmige Anzüge waren die Uniform der Roten Khmer, Schwarz wurde der

gesamten Bevölkerung aufgezwungen. „Ich brauche nur jemanden zu sehen, der sich

schwarz gekleidet hat, und schon zittre ich wie ein Vogel, der in einen Teich

gefallen ist", sagt Neag Savann (der Ehemann, eine Tochter und zwei Schwestern

liegen in Massengräbern von Pol Pot).

Es scheint die Frau nicht zu stören, daß sie zwischen Stapeln von Schädeln in

dem Dorf Toul Kok lebt. Die Roten Khmer richteten dort in den ersten Tagen nach

ihrem Sieg in Pnom Penh mindestens 30 000 Menschen hin.

„Die Lebenden jagen mir mehr Schrecken ein als die Toten", sagt sie und ist

stolz auf ihren neuen geblümten Sarong, den sie für sechs Hühner erstanden hat.

Die Leute versuchen, die Zeichen der Vergangenheit auszulöschen. Arm wie sie

sind, werfen sie die bequemen billigen Gummisandalen weg, die sie unter Pol Pot

trugen, und ziehen statt dessen die teuren, bunten Plastiksandalen an, die aus

Thailand kommen.

Alles, was jetzt in Kambodscha zum Kauf angeboten wird, kommt aus Thailand über

den „Heng-Samrin-Pfad", wie die Ausländer diesen Weg nennen. Jeden Tag fahren

lange Kolonnen auf Fahrrädern den Weg von Kampong Tscham nach Sisophon nahe der

thailändischen Grenze, alle Fahrer haben Gold in den Taschen versteckt.

Sie kommen zurück mit Zigaretten, Stoffen, Uhren, Batterien, Radios, Sandalen

und Fruchtgetränken. Sie fahren stets in Gruppen. Von 20 hat immer einer ein

Gewehr bei sich.

|

|

„Es gibt viele Banditen, vor allem, wenn wir durch den Wald fahren", sagte einer

von ihnen, den ich an einer „Raststätte" außerhalb von Kampong Thom traf, „und

die größte Gefahr ist, eine Reifenpanne zu haben und alleingelassen zu werden."

Fünf Tage dauert die Hinfahrt, fünf Tage die Rückfahrt, aber der Profit lohnt

das Risiko. Ein Sarong, den man in Sisophon für fünf Dollar einkauft, ist in

Kampong Tscham zehn wert, in Pnom Penh zwischen 13 und 15.

Jeder Radfahrer kann bis zu 40 Kilo transportieren, die meisten Männer auf dem „Heng-Samrin-Pfad"

sind Bauern ohne Reisfelder, Angestellte ohne Arbeit, die allerdings das Glück

hatten, ein Fahrrad zu finden.

Pol Pot hatte alle Fahrräder beschlagnahmt und sie in Lagerhäusern zum Verrotten

gestapelt. Jetzt werden sie, meist ohne Bremsen, für drei Zehntel Unzen Gold

angeboten. Sobald diese Investition gemacht worden ist, läßt sich das Kapital

zur Finanzierung des Pendelverkehrs zwischen der thailändischen Grenze und dem

Zentrum Kambodschas leicht auftreiben.

Viele Menschen, die 1975 ihr Vermögen vergruben, graben es jetzt, da sie

überlebt haben, wieder aus und machen Geschäfte. Eine Unze Gold, die man an

einen Radfahrer zehn Tage lang ausleiht, bringt zehn Prozent Zinsen.

Viele dieser „Bankiers", die von Kampong Tscham und Pnom Penh aus operieren,

sind Überlebende der ehemals 300 000 Menschen starken chinesischen Gemeinde, die

seit Generationen in Kambodscha lebte. „Der Kapitalismus steigt aus der Asche

des zerstörerischen Sozialismus von Pol Pot auf", sagt ein ausländischer Experte

in Pnom Penh.

Die Regierung hat gegen diesen Schwarzhandel nichts unternommen, im Gegenteil,

es scheint, daß sie die Aufrechterhaltung des „Heng-Samrin-Pfades" für

lebensnotwendig hält.

Der ständige Güterstrom kann helfen, den Wert der neuen Währung zu garantieren,

in die die meisten Leute noch kein großes Vertrauen setzen.

Händler, die die Grenze nach Thailand überqueren und Waren auf den Markt nach

Sisophon zurückbringen, nur 28 Kilometer von der Grenze entfernt, müssen den

Thais die Waren in Gold bezahlen.

Gold ist neben der vietnamesischen Währung, dem Dong, immer noch das

willkommenste Zahlungsmittel in ganz Kamputschea. Gold-Wiegemeister ist ein

neuer Beruf, ausgeübt auf den Märkten von Leuten, die mit großer Sorgfalt

Splitter eines Armbandes oder Glieder einer Kette auf kleine Waagen legen. Für

diese Arbeit erhalten sie eine Zigarette vom Käufer und eine vom Verkäufer; ein

ganzes Päckchen ist zwei Kilo Reis wert.

Sisophon, die Endstation des „Heng-Samrin-Pfades" lebt im Goldrausch. Die alte

Stadt, immer noch leer und verfallen, ist von der vietnamesischen Armee besetzt.

In einer früheren Apotheke unterhalten sie ein kleines Gefängnis für

vietnamesische Zivilpersonen, die bei einem Fluchtversuch nach Thailand gefangen

wurden.

Außerhalb der Stadtgrenze, auf einer offenen Ebene ohne den Schatten eines

einzigen Baumes, stehen die Menschen vor Stapeln von Waren, die an schäbigen

Buden aufgebaut sind. Radfahrer laden auf, Leibwächter reicher Kaufleute, die

ihre Pistolen unter dem Hemd versteckt tragen, blicken wachsam in die Runde.

Vietnamesische Offiziere kaufen Stereokassetten, Waisenkinder betteln an den

Ständen, wo man — natürlich für Gold — eine eisgekühlte Coca-Cola bekommen kann.

Es wird noch eine Zeit dauern, bis die kambodschanische Industrie in der Lage

sein wird, die Güter zu liefern, die jetzt thailändische Händler in das Land

schicken und dafür alles Gold aus Kambodscha abziehen.

Von den 80 wichtigsten Industriebetrieben, die Kambodscha 1975 hatte, konnten

weniger als die Hälfte ihre Arbeit wiederaufnehmen, und die nur teilweise. Es

fehlt an Energie, Rohstoffen, Ersatzteilen und Werkzeugen.

„Ohne Hilfe von außen werden sie nie zurechtkommen", hört man ständig von den

ausländischen Experten, die jetzt die kambodschanische Industriestruktur

untersuchen.

Wohin ein Fremder auch kommt, er wird um Hilfe gebeten. „Könnte Ihre Regierung

uns nicht ein paar chinesische Schraubenschlüssel schicken?" fragte mich Hoc Lim

(in seiner Familie wurden 30 Personen getötet), technischer Direktor einer

Textilfabrik in Kampong Tscham.

Sein Bericht über die Fabrik in Kampong Tscham ist ein Beispiel für die

tragische Ironie der jüngsten Geschichte Kambodschas.

* In Pnom Penh (o. 1.), Battambang (o. r.) und Sisophon (u.).

1960 schenkten die Chinesen die Anlage dem Prinzen Sihanouk, Premier Tschou

En-lai kam zur Eröffnung. 1975 ließ Pol Pot die Fabrik schließen, alle Arbeiter

davonjagen, die Maschinen demontieren.

Im Dezember 1978 wurde die Fabrik wieder geöffnet: vollständig neu, wiederum ein

Geschenk der Chinesen, diesmal an Pol Pot. Gearbeitet wurde nur 26 Tage. Als die

vietnamesische Armee näherrückte, schafften die Pol-Pot-Arbeiter und die

chinesischen Techniker alle Werkzeuge der Fabrik weg, einschließlich der

Schraubenschlüssel, ohne die die Maschinen jetzt nicht angeschlossen werden

können.

Es ist eine der modernsten Textilfabriken, die ich je gesehen habe, aber von 210

Webstühlen arbeiten nur 50, und auch sie werden bald stillstehen, wenn die 72

Tonnen Rohbaumwolle aufgebraucht sind, die von der Unicef gespendet wurden.

Bis 1975 gab es auf 9000 Hektar Baumwollplantagen um Kampong Tscham, jetzt

liegen die Felder brach und trocken in der Sonne. Pol Pot hatte für sie eine

andere Verwendung.

|

|

Nur einen Kilometer von der Textilfabrik entfernt, zu beiden Seiten der Straße,

die zu dem alten Provinzflughafen führt, sind die Felder ein endloser

Schreckensteppich: Schädel, Oberschenkelknochen, Schienbeine und Knochen, soweit

ich sehen kann.

Wie oft habe ich von kambodschanischen Flüchtlingen gehört, die Roten Khmer

hätten Leute abgeführt, die man nie wiedergesehen habe. Hier sind nun die

Abgeholten, namenlose Schädel ohne einen einzigen Kugeleinschuß, darunter viele

winzige Schädel kleiner Kinder.

„Ein Schlag mit der Hacke, ein Schlag mit der Axt, ein Schlag mit dem Stock",

pflegten die Tschhlop zu wispern, um ihre Untertanen darauf vorzubereiten, daß

sie nicht einmal eine Kugel wert seien. Hier sind sie: eingeschlagene Schädel.

50 000 Menschen liegen auf diesen Feldern: Lon-Nol-Soldaten und Beamte mit ihren

Familien, Studenten, Lehrer, Leute, deren Sünde darin bestand, daß sie gebildet

waren.

Warum ist das alles passiert? „Ich arbeite hier, weil ich die Antwort suche. Ich

habe Unmengen Dokumente gelesen, aber keine Antwort gefunden", sagt Ing Pech, 53

(fünf Kinder und zwei Brüder wurden hingerichtet), im Lyzeum Toul Sleng im

südwestlichen Distrikt von Pnom Penh.

|

|

Durch Folterkammern dieses Gebäudes gingen zwischen 1975 und 1978 über 20 000

Kambodschaner — über Eisenbetten, auf denen sie geschlagen und mit

Elektroschocks gequält wurden, durch die winzigen Zellen, wo man sie ohne

Nahrungsmittel in Ketten verhungern und verwesen ließ, darunter

Rote-Khmer-Minister, Botschafter und hohe Funktionäre, die des „Verrats"

angeklagt waren. Ing Pech ist einer von ihnen, man hatte ihn als CIA-Agenten

abgestempelt, aber am Leben gelassen, weil er die Lastwagen reparieren konnte,

mit denen die Roten Khmer ihre Opfer in das Gefängnis brachten.

Am 5. Januar 1979, zwei Tage bevor die vietnamesische Armee in Pnom Penh

einmarschierte, richteten die Tschhlop in aller Eile die verbleibenden Häftlinge

hin, einschließlich zweier Amerikaner, die sie Mitte 1978 auf See gefangen

hatten. Ing Pech gelang es, sich zu verstecken.

„Unser Leben hier war wie ein Haar. Am Morgen ist es noch da, am Abend nicht

mehr. Ich höre noch die Schreie in der Nacht. Manchmal denke ich, ich werde von

diesen Schreien taub. Deshalb habe ich darum gebeten, hier zu arbeiten. So kann

ich zurückkommen, ich kann versuchen, das zu begreifen."

Die Bürokratie des Todes der Roten Khmer hat stapelweise Material

zurückgelassen, das Ing Pech aufarbeitet: 16 000 Akten über Opfer, dutzendweise

Kisten mit Photographien der Menschen, vor und nach der Hinrichtung aufgenommen,

darunter 1200 Bilder von Kindern, einige von ihnen unter zehn Jahre alt. Nichts

geschah hier offenbar ohne Eintragung: Ankunftstag, Geständnisse,

Hinrichtungstag.

|

|

„Lieber Genosse Douch, verschwende nicht soviel Papier. Nimm nur von den

wichtigsten Gefangenen alle Angaben auf. Für die anderen reichen ein paar

Zeilen. Sei vorsichtig bei denen, die lügen. Sei auf der Hut. Mit freundlichen

Grüßen gez. Khieuv", schreibt in einem Brief vom 5. November 1977 der

Pol-Pot-Verteidigungsminister Son Sen (Deckname: Khieuv) an den

Gefängnisdirektor. Er ist auch jetzt noch in der weltweit anerkannten

Rote-Khmer-Regierung Minister.

Der Direktor Douch, der noch bei den Pol-Pot-Streitkräften im Dschungel lebt,

klebte in eine Art Tagebuch ein Bild von sich mit Frau und Kindern ein. Dann

folgen Seite für Seite die Bilder der Folterer und Killer des Lagers.

Mit einem Arbeitsteam von fünf Leuten hat Ing Pech Listen der Hingerichteten

zusammengestellt und mit ihren Bildern in drei Zimmern von Toul Sleng die Wände

bedeckt.

Viele Leute, deren Angehörige von den Roten Khmer „abgeholt" wurden und die

jetzt etwas über ihr Schicksal erfahren wollen, beginnen ihre Suche hier. Mit

weitgeöffneten Augen betrachten sie langsam diese Kataloge des Todes und hoffen,

niemanden wiederzuerkennen.

„Ich höre noch Schreie in der Nacht"

SPIEGEL-Redakteur Tiziano Terzani im zerstörten

Kambodscha (II)

|

|

Von den 1356 Arbeitern, die 1975 in der

Textil-Fabrik Kampong Tscham beschäftigt waren, haben sich nur 410

zurückgemeldet. Von den 37 Technikern haben nur vier überlebt. Magere, blasse

Arbeiter, die ständig zu weinen anfangen, stehen heute an ihrem Arbeitsplatz.

Sie scheinen die Vergangenheit nicht vergessen zu können.

Und: Tschea Tscham Tschea, der Direktor der Textilfabrik, war ein Pol-Pot-Kader

— bis vor zwei Jahren.

Tschea, der immer noch ein schwarzes Hemd und schwarze Hosen trägt, trat als

Bauer 1970 den Roten Khmer bei, er wurde Guerillakämpfer, dann politischer

Kommissar. Nach dem Sieg von 1975 stieg er innerhalb der Roten Khmer weiter auf,

bis zum Mai 1978. Da wurde seine Einheit wie alle anderen Einheiten der

„Militärzone 203", des an Vietnam grenzenden südöstlichen Militärgebiets, in

einen Putsch gegen Pol Pot verwickelt.

Der Aufstand, von Vietnam angestachelt und von So Phim, dem Kommandeur der „Zone

203" angeführt, schlug fehl. Truppen, die Pol Pot ergeben waren, umzingelten die

Rebellen, richteten So Phim hin und brachten auf Pol Pots Befehl systematisch

alle seine Anhänger und deren Familien um.

Tschea gelang es, nach Vietnam zu entkommen. Im Januar 1979 kehrte er im Gefolge

der Invasionstruppen Hanois nach Kambodscha zurück und übernahm die Textilfabrik

in Kampong Tscham im Namen der neuen Regierung.

„Wo waren Sie während der Zeit der Massaker von 1975, 1976 und 1977?" fragte ich

ihn. Alle alten Arbeiter und die vier Techniker, die sich im Zimmer des

Direktors versammelt hatten, bückten verlegen zu Boden.

Die Antwort lag in ihrem ängstlichen Schweigen: Tschea war die ganze Zeit in der

Gegend von Kampong Tscham gewesen und hatte wahrscheinlich auch etwas mit den

Massengräbern an der Straße zum Flughafen zu tun.

„Bis vor zwei Jahren hätte er noch Dünger aus mir gemacht, wenn er gewußt hätte,

was ich war. Jetzt bittet er um meine Mitarbeit", sagte in einer anderen Fabrik

ein Ingenieur. Unter Pol Pot hatte er die Tatsache verheimlicht, daß er als

Student im Ausland gewesen war, und vorgegeben, er sei ein einfacher

Fahrrad-Rikschafahrer gewesen: Sein Direktor war ebenfalls ein Roter Khmer aus

der „Zone 203".

Überall im Kambodscha von heute, in den Fabriken, in den Distrikt- und

Provinzverwaltungen ist die Situation

ähnlich, die Machtstruktur die gleiche: an der Spitze ein oder zwei verläßliche

kommunistische Kader. Unter ihnen aber die Beamten und die Techniker der

früheren antikommunistischen Lon-Nol-Administration, die die Massaker der Roten

Khmer überlebt haben.

Pol Pot hat die Intelligenz des Landes so gründlich vernichtet und seine eigenen

Reihen so systematisch gesäubert, daß den Vietnamesen gar keine große Wahl

blieb, als sie das neue kambodschanische Regime einsetzten. Selbst in die

Zentralregierung mußten sie Leute übernehmen, deren Vergangenheit dubios ist.

Heng Samrin selbst, der Präsident der Volksrepublik Kamputschea, war

bis zum Mai 1978 ein kleiner militärischer Provinzkommandeur der Roten Khmer in

der „Zone 203".

Der Protokolloffizier, der mich zum Interview mit ihm begleitete, war jedoch

derselbe, der mich 1973 in den gleichen Tschamca-Mon-Palast zu Marschall Lon Nol

geführt hatte.

Hung Sen, der 29jährige Außenminister des neuen Regimes, war ebenfalls bis 1978

ein Roter Khmer in der „Zone 203"; aber der wichtige Direktor der ihm

unterstehenden Informationsabteilung kontrollierte in früheren Zeiten als Leiter

der Sicherheitsabteilung am Flughafen Pochentong von Pnom Penh meinen Paß.

Das gleiche gut für alle Ministerien: Außer einigen kommunistischen Ka-

dem an der Spitze arbeiten von den Abteilungsleitern bis hin zu den Fahrern

viele Beamte, die unter dem antikommunistischen Lon-Nol-Regime gearbeitet oder

gar gekämpft haben. So erklärt sich, daß die Regierung Kambodschas heute von

Argwohn und von Angst durchdrungen ist.

|

|

Frühere erbitterte Feinde, Opfer wie Mörder, arbeiten im Namen des Überlebens

der Khmer-Nation zusammen. Aber für wie lange?

„Die Kommunisten benutzen mich, weil sie mich brauchen. In einem oder zwei

Jahren werden sie mich verstoßen", sagt Mok Sakun, dessen Frau, ein Sohn und

zwei Brüder von den Roten Khmer getötet wurden. Er selbst war früher ein

wohlhabender Industrieller in Pnom Penh, jetzt ist er im Handelsministerium

angestellt.

Viele der Intellektuellen und Techniker, die jetzt von der neuen Regierung

beschäftigt werden, denken genauso. Einige fürchten sogar ein schlimmeres

Schicksal, als hinausgeworfen zu werden, und nutzen die augenblickliche

Laschheit in Sicherheitsfragen, um sich abzusetzen.

Im Februar flohen aus einem einzigen Ministerium vier Beamte dieser Herkunft mit

den noch überlebenden Angehörigen ihrer Familien nach Thailand.

Aber nicht nur Nicht-Kommunisten arbeiten jetzt für eine Regierung, die — wie

sie sehr wohl wissen — kommunistisch ist und bleiben will. Nicht nur sie sind

voll Furcht und Argwohn.

Mißtrauen beherrscht auch die Beziehungen unter den hohen kommunistischen

Kadern. Denn sie kommen aus zwei vollständig unterschiedlichen Lagern, die sich

noch bis vor kurzem einen erbitterten Vernichtungskampf lieferten.

Eines Morgens hörte ich zufällig im „Grand Hotel" von Siem Reap einen

politischen Vortrag, den der neue Provinzgouverneur seinen Mitarbeitern hielt.

„Es gibt noch Feinde in unseren Reihen. Es gibt noch Pol-Pot-Agenten, die

versuchen, uns zu vernichten. Wir müssen wachsam sein. Wir müssen bereit sein,

sie zu vernichten."

Gouverneur Saroeun gehört nicht zu den Überlebenden der „Zone 203". Er war nie

ein Roter Khmer, sondern ein normaler Kommunist, und das schon seit langer Zeit.

1954 hatte er Kambodscha verlassen, er verbrachte die letzten 25 Jahre in

Partei- und Armeeschulen Vietnams.

Im Januar 1979, nach der vietnamesischen Invasion Kambodschas, kehrte er zurück,

um eine der strategisch wichtigsten Regionen zu übernehmen. Er gehört jener

kommunistischen Fraktion an, die Khmer Vietminh heißt, die sich schon immer Pol

Pot widersetzte

* In Pnom Penh.

und das größte Vertrauen Hanois genießt.

Es gab mindestens 5000 Khmer Viet-minh, die in Vietnam geschult und trainiert

wurden, aber Pol Pot nahm zwischen 1973 und 1978 die meisten von ihnen gefangen

und ließ sie hinrichten.

Es gibt nur noch einige hundert Überlebende, wie den Gouverneur von Siem Reap,

aber in ihren Händen befinden sich bereits drei wichtige Ministerien in der

neuen Regierung, einige Schlüsselpositionen in den Provinzen und vor allem die

neue kambodschanische Armee.

Verteidigungsminister ist Pen So-vanh, Sekretär der wiederhergestellten, aber

immer noch geheimen Kommunistischen Partei Kamputscheas, angeblich oberster

Khmer-Vietminh-Führer. Er hat lange Zeit in Vietnam gelebt, in Vietnam studiert

und ist mit einer Vietnamesin verheiratet.

Er ist der „starke Mann" des neuen Regimes, und er gilt als Rivale von Präsident

Heng Samrin für den Fall, daß es zwischen den beiden kommunistischen Fraktionen

zu einer Kraftprobe kommt. Die Khmer Vietminh können für sich geltend machen:

Sie hatten nichts mit den Massakern der Roten Khmer zu tun, und sie waren lange

vor 1978 gegen die mörderische Politik Pol Pots.

„Rote Khmer, Khmer Vietminh, Lon-Nol-Anhänger, Sihanouk-Anhän-ger — sie sind

alle so verschiedener Herkunft, sie hängen so unterschiedlichen Ideologien an,

daß sie nicht vereinigt werden können", sagte in Pnom Penh ein hoher Berater aus

Hanoi.

„Wir Vietnamesen bilden das Bindemittel, welches das Land zusammenhält."

Im Kambodscha von heute sind die Vietnamesen weit mehr als das Bindemittel. Sie

sind alles. Sie sind überall.

200 000 Mann bekämpfen die Reste der Pol-Pot-Anhänger, halten die Zentren aller

verlassenen Provinzstädte besetzt, wandeln die früheren Marktplätze in

Parkplätze für ihre Militärfahrzeuge um. Sie bewachen die wichtigsten

Einrichtungen des Landes, die Brücken, Deiche, Flughäfen und in Pnom Penh die

Hotels, in denen die Ausländer wohnen. Vietnamesische Zivilberater sitzen in

jedem Ministerium, in jeder Abteilung, in jedem Distrikt.

Sogar die Leibwächter Heng Sam-rins sind Vietnamesen. Der Aufseher, der die

Schlüssel des früheren Königspalastes verwahrt, ist Vietnamese, und die

Soldaten, denen Sihanouks Schatzkammer anvertraut ist, sind Vietnamesen. Sie

sitzen unter einem Porträt von Ho Tschi-minh in der Eingangshalle und trinken

Tee. Das Postamt ist ein wichtiger Punkt. Dort arbeitet nur ein einziger

Vietnamese, aber er ist für die „Eingänge und Ausgänge" zuständig.

„Wenn die Kambodschaner ihre eigenen Angelegenheiten selbst regeln können,

werden wir sie das tun lassen", sagt ein vietnamesischer Berater.

Bislang können die Kambodschaner nicht einmal ein Wort am Telephon sprechen,

ohne daß die Vietnamesen die Möglichkeit haben, dabei zuzuhören: Zwischen Pnom

Penh und den Provinzen stellen die vietnamesischen

Militärleitungen die einzige Fernsprechverbindung dar.

Vietnamesisch wird allmählich zur zweiten Sprache Kambodschas. In verschiedenen

Ministerien finden Intensivkurse für Vietnamesisch statt. Die Studenten an der

kürzlich wiedereröffneten medizinischen Fakultät erhalten wöchentlich sechs

Stunden Vietnamesisch.

Vietnamesisch wird zusammen mit Khmer auch auf einigen Hinweisschildern an den

Straßen und außerhalb bestimmter Behörden benutzt. Mein Passierschein, mit dem

ich das Land bereiste, war auf vietnamesisch und französisch ausgestellt.

Obwohl allgegenwärtig, wirkt die vietnamesische Präsenz diskret und nicht

provozierend. Besonders in Pnom Penh zeigen sich die Vietnamesen zurückhaltend.

Ihre Botschaft, die direkt gegenüber der DDR-Vertretung liegt, hat keine Fahne

aufgezogen. Die meisten Spitzenfunktionäre, einschließlich des Botschafters Ngo

Dien, der schon von 1954 bis 1962 in Kambodscha lebte, sprechen Khmer und können

sich wie Kambodschaner benehmen.

Um Ressentiments bei den Khmer zu vermeiden, haben die vietnamesischen Soldaten

den Befehl, nicht mit der Bevölkerung zu fraternisieren. So ist den Vietnamesen

strikt verboten, Kambodschanerinnen zu heiraten.

Nach Angaben aller Mitarbeiter internationaler Organisationen in Pnom Penh wird

der vom westlichen Ausland für Kambodscha gespendete Reis keineswegs als

Verpflegung für die vietnamesische Armee verwendet. Tag-

lieh kann man auf den Straßen Dutzende alter schäbiger Militärlastwagen sehen,

die Reis für die Besatzungstruppen aus Hanoi bringen.

Die Besatzungsarmee versucht, sich möglichst selbst zu versorgen. Überall kann

man vietnamesische Soldaten sehen, die in Gärten an ihren Kasernen ihr eigenes

Gemüse anbauen und in den Flüssen fischen.

Gerüchte, die im Westen kursieren, daß in einigen Teilen des Landes angeblich

Land an vietnamesische Bauern verteilt wird, sind in Kambodscha unbekannt: Ich

fand auch keine Indizien dafür.

Dennoch bleiben die Vietnamesen Ausländer. Obwohl die Kambodschaner nahezu

ausnahmslos zugeben, die Armee Hanois habe sie vor Pol Pot gerettet, keimen in

der Bevölkerung antivietnamesische Gefühle, vor allem in Pnom Penh, wo die

Menschen mit dem wiedergewonnenen Sinn für Sicherheit gern mehr zurückhaben

möchten als nur das nackte Leben.

„Ich habe mich in meinem alten Haus umgesehen und konnte nicht einmal einen

Löffel finden", sagte Tram Sayon (der Vater und zwei Brüder wurden von Pol Pot

getötet). Sie

sprach damit auf die Tatsache an, daß die Vietnamesen nach der Eroberung Pnom

Penhs systematisch alles plünderten, was Pol Pot noch zurückgelassen hatte.

Drei Wochen lang verließen mit Zeltbahnen bedeckte Militärlastwagen Kambodscha

in Richtung Vietnam; beladen mit Radios, Kühlschränken, Motorrädern und allem,

was noch zu verwenden war.

Jetzt behaupten etliche Khmer gern, daß die Autos und Nähmaschinen, die Vietnam

der neuen Regierung spendet, kambodschanisches Beutegut sei, das in Saigon nur

neu angestrichen und zurückgeschickt wurde.

„Hier in Pnom Penh haben einige Leute schon vergessen, daß wir sie gerettet

haben", sagt ein vietnamesischer Berater.

Um das Volk an die Schrecken der Pol-Pot-Zeit zu erinnern, veranstaltet die

Regierung Ausstellungen mit Zeichnungen und Ölgemälden von Überlebenden der

Massengräber und stellt hier und dort große Plakate mit gespenstischen

Hinrichtungsszenen auf.

Die neuen Grundschulbücher Kambodschas, die gerade aus Saigon eingetroffen sind,

enthalten ähnliche Bilder

und ein Kapitel über die Verbrechen der „Pol-Pot-Ieng-Sary-Clique".

|

|

Auf dem Lande jedoch, wo die Reste der Pol-Pot-Anhänger noch in kleinen Gruppen

im Untergrund lauern, bleiben die Massengräber, die immer noch entdeckt werden,

eine wirkungsvolle Denkstütze für die Notwendigkeit der vietnamesischen

Anwesenheit und ein makabres Abschreckungsmittel gegen jegliche Illusion, die

Truppen aus Hanoi würden sich bald zurückziehen.

„Wir haben unsere eigene Miliz, aber wenn wir zahlenmäßig unterliegen, können

wir die Vietnamesen zu Hilfe rufen. Sie sind nicht weit weg", sagte Heng

Buorseng (der einzige Überlebende einer 12köpfigen Familie), ein Lehrer in Vot

Toul, einem kleinen Dorf an der Autostraße 6, südlich von Kampong Thom.

Nach seinen Angaben leben noch 1000 Rote Khmer in einem nahegelegenen Wald unter

dem Kommando

von Pol Pots Verteidigungsminister Son Sen. Einige hatten sich kürzlich ergeben,

weil sie krank und hungrig waren. 1975 lebten hier 170 Familien, nur drei sind

übriggeblieben. 583 Leute wurden hingerichtet.

Ich muß skeptisch geblickt haben, denn sie luden mich ein, ihnen zu folgen.

Knapp einen Kilometer hinter der Pagode von einst waren zwei große Brunnen mit

Knochen gefüllt.

„Meine Geschwister sind darunter", sagte der Lehrer geistesabwesend. Ein älterer

Mann kam und legte seine Hand gegen meinen Hals, um zu zeigen, wie die Leute

durch einen Stockschlag getötet wurden. Ein anderer fragte mich hysterisch,

warum die Welt

nicht helfe, Pol Pot zu fangen und ihn zu töten.

15 Kilometer weiter hatten die Pol-Pot-Leute ihr Distrikt-Vernichtungsgelände.

Dort wurden am Fluß 50 000 Einwohner getötet, die aus Pnom Penh gekommen waren.

Bis Ende vergangenen Jahres konnten die Bauern von Vot Toul ihre Büffel nicht

zur Tränke führen. Während der Regenzeit war das Wasser schwarz und seifig von

Blut und Bregen. Kambodscha war schon im-

mer ein Land der Legenden und Märchen. Die Natur ist von Geistern belebt.

|

|

Von dem künstlichen Hügel in der Mitte Pnom Penhs sagt man, er sei vor

Jahrhunderten von Chinesen über dem „Naga" erbaut worden, der siebenköpfigen

Schlange, dem Symbol der Khmer. Denn der Kaiser hatte angeblich gehört, der Naga

wolle herauskommen und ganz China verschlingen.

Jetzt ranken sich um jeden Fluß, jeden Hügel, jedes Feld, jeden Teich neue

schreckliche Geistergeschichten — wie um jenen Teich in Battambang, in den die

Roten Khmer angeblich ganze Lastwagenladungen mit Menschen warfen, die dann von

Krokodilen zerrissen wurden.

Auf dem abschüssigen Hügel von Kirirom, 12 Kilometer von Battambang entfernt, im

kühlen Schatten einer prächtigen Höhle, lächelt ein riesiger liegender

Steinbuddha mit abwesendem Blick in den Augen. Vor ihm liegen Hunderte verwester

Leichen von Männern, Frauen und Kindern in ihren zerrissenen schwarzen Lumpen.

Ihre Arme sind noch mit Kabeldraht zusammengebunden, sie liegen durcheinander

und übereinander neben den Stöcken und Stangen, mit denen sie zu Tode geprügelt

wurden.

Die Tschhlop hatten ihre Opfer vor den Gott der Barmherzigkeit gebracht, um sie

zu verhöhnen: „Bittet ihn doch um Hilfe. Mal sehen, was er für euch tun kann."

Das selige Lächeln des Buddha war ihr letzter Anblick von der Welt gewesen,

bevor die Stöcke auf ihre Schädel niedersausten.

Man kann noch den kurzen Weg sehen, den die Opfer zurücklegen muß-

ten, wenn sie von der nahe gelegenen Pagode heruntergeführt wurden, die ihr

Gefängnis war.

Durch die Fenster sieht man auf die Ebene, eine der reichsten Regionen

Kambodschas, hier und da vom dunklen Fächer der Zuckerpalmen gesprenkelt.

„Wie kann die Natur so schön sein, wenn ich so verzweifelt bin", hat jemand in

zittriger Schrift mit Holzkohle geschrieben, bevor er zum Sterben geführt wurde.

„Adieu Hügel Kirirom. Auf Nimmerwiedersehen."

Ein anderer, der mit Sen Hong unterschrieb, hat eine Botschaft für eine Frau

hinterlassen: „Ich liebe dich, aber du wirst es niemals erfahren. Denn du bist

ein Stern, und ich bin nur ein Erdenwurm, der zermalmt wird."

„Die Chinesen pflegten zweimal wöchentlich herzukommen, um die Todesarbeit zu

überprüfen", sagt Ing Pech, Forscher im früheren Lyzeum Toul Sleng, in dem an

die 20 000 Opfer gequält und getötet wurden.

Er wiederholt damit die derzeitige Standardpropaganda der Vietnamesen: Die

Chinesen hätten Pol Pot zu den Massakern veranlaßt, sie hätten ihm gar

versprochen, für jeden treulosen Krimer, den er beseitige, 30 „gute Chinesen" zu

schicken, die ihm helfen

würden, ein starkes Kamputschea aufzubauen.

So absurd sie auch klingt, diese Erklärung der Massaker wird im heutigen

Kambodscha ständig wiederholt, man hört sie fast wörtüch von den

unterschiedlichsten Menschen in den unterschiedlichsten Teilen des Landes.

Eines ist sicher: Die Chinesen wußten sehr wohl, was unter Pol Pot geschah. Ihre

Botschaft in Pnom Penn, jetzt ein Gästehaus des Verteidigungsministeriums, war

nur einen Block weit entfernt von dem Toul-Sleng-Gefäng-nis. „Sie konnten die

Schreie der gefolterten Menschen hören", behauptet jetzt die Propaganda.

20 000 chinesische Berater waren seinerzeit in Kambodscha. Sie konnten den

Holocaust gar nicht übersehen. Tatsächlich sollen sich einige dieser Berater bei

Chinas Botschafter Sun Hao und sogar beim damaligen Pekinger Politbüro-Mitglied

Wang Tung-hsing über die Massaker beklagt haben. Ihnen sei jedoch bedeutet

worden zu schweigen, weil dieses „eine innere Angelegenheit Kamputscheas" sei.

Jetzt haben die Vietnamesen leichtes Spiel, Pol Pot mit China gleichzusetzen und

den Kambodschanern zu erklären, ohne chinesische Hilfe hätte Pol Pot nie tun

können, was er tat.

Photos von Botschafter Sun Hao mit Ieng Sary und Mao Tse-tung mit Pol Pot werden

von den Vietnamesen verbreitet, die neue Khmer-Regierung greift zum gleichen

Propagandamittel.

Zweifelsfrei steht fest, daß Peking nach der Übernahme Pnom Penhs durch die

kommunistischen Guerillakämpfer im April 1975 seinen Favoriten Pol Pot gegen

gemäßigtere Rote-Khmer-Führer unterstützte. Da die Chinesen Pol Pot für ihren

besten Verbündeten gegen die Vietnamesen hielten — die in Chinas Augen bereits

damals Marionetten der Sowjet-Union waren —, gewährten sie ihm reichlich Hilfe

und lieferten ihm hochentwickelte Waffen.

Über den alten Hafen Kampong Som und den neuen Flughafen Kampong Tschhnang, den

die Chinesen völlig wiederaufbauten, lieferte Peking Pol Pot Panzer,

130-mm-Geschütze und Flugzeuge. „Die Chinesen rüsteten 23 Khmer-Divisionen aus,

um uns anzugreifen", sagte ein hoher Vietnamese in Pnom Penh.

Die Chinesen antworten darauf, diese Waffen hätten den Kambodschanern helfen

sollen, sich gegen vietnamesische Eroberungsversuche zu verteidigen.

Tatsache bleibt, daß die Pol-Pot-Leute gar nicht in der Lage waren, das

Kriegsmaterial zu verwenden, das sie von China erhielten, und die Vietnamesen

später das meiste unversehrt wiederfanden, manchmal noch verpackt.

Es dient jetzt dazu, die neue pro-vietnamesische kambodschanische Khmer-Armee

auszurüsten. Eine chinesische MiG-17 mit chinesischer Aufschrift und

Pol-Pot-Markierung wurde allerdings ausgespart. Sie ist jetzt vor dem

Nationaltheater in Pnom Penh aufgestellt, zusammen mit anderen chinesischen

Waffen. So sollen die Khmer an den "..chinesischen Plan zur Eroberung

Südostasiens unter Benutzung Kambodschas als Sprungbrett" erinnert werden.

In Kambodscha glauben die Menschen heute alles mögliche. Nach vier Jahren

Massaker, Krankheiten, Hunger und täglichem Terror scheinen die überlebenden

Kambodschaner in keiner Hinsicht normale Menschen zu sein.

„Wissen Sie, daß es in Kambodscha einen Völkermord gegeben hat?" fragte mich

völlig unvermittelt der Zollbeamte Sambath (seine Eltern, zwei Brüder und eine

Schwester wurden unter Pol Pot getötet) am Flughafen Pochen-tong.

Man trifft in Kambodscha heute oft Menschen, mit denen man sich normal

unterhalten kann — bis man feststellt, daß sie in einer Art Trance leben.

„Ich höre die Stimmen", sagte mir eine Frau, „ich höre sie die ganze Zeit. Die

Stimmen der Tschhlop, die da sagen: Dich am Leben zu erhalten ist kein Gewinn,

dich zu beseitigen kein Verlust."

Viele Menschen können die Tatsache nicht verkraften, daß sie überlebt haben. Dr.

Hun Tschhen Ly etwa (fünf Brüder wurden mit ihren Frauen und Kindern ermordet,

seine Frau und zwei Jungen verschwanden), Direktor des Battambang-Krankenhauses,

schluchzt und zittert, als er seine Familiengeschichte erzählt, und entschuldigt

sich bei mir, daß er als einziger am Leben geblieben sei.

Die Menschen fürchten sich vor dem Schlaf, weil sie von Alpträumen gequält

werden.

„Ich träumte, daß Pol Pot zurückgekommen ist, daß die Tschhlop die Kartoffel

entdeckt haben, die ich gestohlen hatte", sagt die Kambodschanerin Long Vanthan

(vier Kinder verhungerten, der Ehemann wurde hingerichtet, weil er nicht eine

Zuckerpalme hinaufklettern konnte und damit bewies, daß er ein Bourgeois war).

Sie war früher Gymnasiallehrerin, jetzt ist sie mit ihrer einzigen überlebenden

Tochter beim „Frauenverband von Kamputschea" angestellt.

Andere quält die Tatsache, daß sie nicht rebellierten, daß sie nicht einmal den

Versuch unternahmen, ihre Angehörigen zu retten. „Sie nahmen meinen Mann mit,

und ich fragte nicht einmal nach dem Grund. Ich wußte, sie hätten mich auch

mitgenommen", sagt eine andere Frau. Und eine weitere: „Ich fürchte mich noch

immer vor Kindern."

Die Tschhlop hatten in vielen Fällen Kinder beauftragt, sich auf Bäumen und

hinter den Hütten der Leute zu verstecken, um deren Gespräche abzuhören und sie

zu denunzieren. Sie hatten gar die Erlaubnis erhalten, sie zu töten. „Die

Gefährlichsten waren die Neun- und Zehnjährigen. Pol Pot hatte ihnen dieses

Spiel beigebracht. Für sie war es das gleiche wie eine Eidechse zu töten oder

einen Schmetterling zu fangen", sagte die Frau.

Manche Kambodschaner scheinen über die Erlebnisse ihre Identität verloren zu

haben. „In meinem nächsten Leben hoffe ich, nicht wieder als Khmer geboren zu

werden", hörte ich während meiner Reise zweimal von verschiedenen Leuten.

Verhuscht, traumatisiert, in ihrem eigenen Land verloren — die Kambodschaner

wirken wie Patienten, die einer psychologischen Massentherapie bedürfen. Statt

dessen werden sie von einer neuen Dampfwalze erfaßt: von Hanois

Propaganda-Maschine.

Jeder Khmer, der für die neue Regierung arbeitet, jeder Student, bald auch jeder

Bürger, nimmt an der vietnamesischen „Umerziehung" teil.

Die Dauer der Kurse schwankt von drei Tagen bis zu acht Monaten mit einer

Endstufe in Hanoi für die hohen Funktionäre. Der Inhalt der Kurse ist bei

gewisser Differenzierung für alle gleich:

> Marxismus-Leninismus;

> Geschichte der indochinesischen Revolution;

> Analyse des Pol-Pot-Regimes;

> Rechtfertigung der vietnamesischen Präsenz in Kambodscha.

„Die augenblickliche Situation ist unabänderlich", sagt man den Khmer und

schreckt sie mit der Behauptung: „Jede Alternative zu dem augenblicklichen

Regime bedeutet die Rückkehr Pol Pots."

„Die drei Völker Indochinas müssen sich gegen die chinesischen Imperialisten und

Reaktionäre vereinigen, denn sie sind wie die Beine eines Dreifußes, der einen

Topf über dem Feuer hält. Wenn ein Bein schwächer ist oder bricht, kippt der

Topf um", bekommen die Kambodschaner in den politischen Kursen zu hören.

Das Ergebnis ist durchschlagend: Menschen verschiedener Herkunft und Erziehung

aus den verschiedensten Gegenden des Landes wiederholen die Parolen wie

Papageien: Die Kurse werden bewertet, und diejenigen mit den besten Noten

erhalten die besten Arbeitsplätze.

Prinzessin Sisovath Sorithivong Monivong — sie hat ihren Mann und drei Kinder

verloren —, der ihr Vetter Prinz Sihanouk den Spitznamen „Lola" (Khmer-Ausdruck

für Quatschtante) gegeben hatte, wurde zum Mitglied der „Vereinigten Front für

die nationale Rettung" ernannt. Sie referiert jetzt über Marxismus-Leninismus

mit der gleichen Geläufigkeit, wie sie bis 1975 über die Gefahr des Kommunismus

zu sprechen pflegte:

„Die Vietnamesen sind hier, um unseren Schlaf zu schützen. Es ist besser, wenn

sie bleiben, denn wir brauchen eine lange Zeit, um den Baum wieder wachsen zu

lassen, den Pol Pot abgehackt hat."

Hochwürden Tep Veng, der neue Leiter der wiedererstandenen buddhistischen

Kirche, hat nur 15 Tage an der „Umerziehung" teilgenommen, aber sie reichten

aus, um ihn davon zu überzeugen, daß Buddhismus und Sozialismus die gleichen

Werte hegen, daß sie „Wasser der gleichen Quelle" sind. Ein Besuch in Moskau hat

ihn überzeugt, daß es in der Sowjet-Union große Religionsfreiheit gibt.

1975 amtierten 28 000 hauptamtliche buddhistische Priester in Kambodscha. Nur

800 sind wieder aufgetaucht, der Nachwuchs wird von Mönchen ordiniert, die aus

Vietnam kommen.

So hat es denn den Anschein, daß sogar der Buddhismus in Kambodscha zu seiner

Wiedergeburt die Berater aus Hanoi braucht.

Die religiöse Wiederbelebung jedoch scheint spontan und echt. Bauern suchen aus

den Schutthaufen Stücke zerbrochener Buddha-Statuen und leimen sie wieder

zusammen. Mütter hängen ihren Kindern handgemachte Buddha-Amuletts um den Hals.

Über den alten, von den Roten Khmer zerstörten Pagoden stellen die Menschen

Strohdächer auf, errichten einfache Altäre und kommen wieder zum Gebet.

Pol Pot war, wie die meisten Kambodschaner, als Kind in einer Pagode erzogen

worden. Später, als Parteichef, ordnete er die systematische Zerstörung der

Pagoden an, ließ Tausende von Bonzen hinrichten und zwang die überlebenden, die

Kutte abzulegen und zu heiraten.

Der Aberglaube ist immer noch wesentlicher Bestandteil des kambodschanischen

Lebens. Viele Menschen, vor allem auf dem Lande, glauben daher, Pol Pot sei die

Strafe gewesen, die das Volk der Khmer für ein sündhaftes Leben verdient hätte.

Nach einer alten Prophezeiung waren die Khmer gewarnt worden, daß ihr Land durch

einen großen Krieg verwüstet werde, auf den eine Zeit der „schwarzen Krähen"

folge. Danach werde eine Armee aus dem Osten das Land besetzen. Die Bezeichnung

„schwarze Krähen" paßt auf die ganz in Schwarz gekleideten Roten Khmer, während

die östlichen Invasoren die Vietnamesen sein könnten.

„Ich wußte, daß die Roten Khmer erledigt waren, als ich nachts im Wald von

Pursat die Vögel ,ah Pol Pot, ah Pol Pot' schreien hörte", sagte mir allen

Ernstes ein ehemaliger Jurastudent, der jetzt wieder in Pnom Penh arbeitet, „und

ich begriff, daß unser Sühnen vorbei war." „Ah" bedeutet in der Khmer-Sprache

„verdammt".

„Ich höre noch Schreie in der Nacht"

SPIEGEL-Redakteur Tiziano Terzani im zerstörten Kambodscha

(III)

Das Kambodscha Pol Pots, das als erstes Land das Geld abschaffte und

als erstes Regime der Welt einen so großen Teil seiner eigenen Bevölkerung

tötete, war wie die Roten Khmer selbst so einmalig und ohne Beispiel, daß über

dieses Regime immer noch zutiefst widersprüchliche Meinungen herrschen.

„Wir wollen etwas verwirklichen, das es noch nie gegeben hat", bekannte der

damalige Außenminister Ieng Sary 1977 in einem SPIEGEL-Interview.

Pol Pot war in erster Linie Revolutionär. Wie andere Revolutionäre wollte er

eine neue Gesellschaft aufbauen und glaubte, dieses Ziel nur erreichen zu

können, wenn es den Roten Khmer gelang, einen „neuen Menschen" zu schaffen. Der

kürzeste Weg zur Verwirklichung dieses in der kommunistischen Welt schon

mehrfach beschworenen Zieles war in den Augen der Roten Khmer die sofortige

systematische Ausrottung alles Alten.

Als die siegreichen Revolutionäre am 17. April 1975 Pnom Penh einnahmen, hatte

der größte Teil der kambodschanischen Bevölkerung die fünf Kriegsjahre unter dem

antikommunistischen, proamerikanischen Lon-Nol-Regime gelebt. Etwa zwei

Millionen Kambodschaner der damals sieben bis acht Millionen Kambodschaner

lebten in den von den Roten Khmer kontrollierten Gebieten.

Diese Menschen sollten für eine neue Gesellschaft erhalten bleiben. Die anderen,

in den Augen Pol Pots von westlichen, dekadenten, bürgerlichen Werten infiziert,

mußten liquidiert werden — aber nicht sofort.

Zunächst sollten sie noch als Arbeitskräfte die Infrastruktur des neuen

Kambodscha errichten helfen. So wurde die Stadtbevölkerung denn aufs Land

deportiert und bei den Bewässerungsarbeiten eingesetzt.

In der ersten Welle der Massaker, unmittelbar nach ihrem Sieg, richteten die

Roten Khmer nur die erkannten Kader vergangener Regime hin: Offiziere und

Zivilbeamte Lon Nols und hohe Bonzen, später gefolgt von Soldaten, Lehrern,

kleinen Beamten und allen, die auch nur den geringsten Widerstand leisteten.

Um aber eine neue Gesellschaft ohne Bezug auf die Vergangenheit errichten zu

können, mußte Pol Pot nach seiner Auffassung jeden vernichten, der die

Vergangenheit wieder hätte aufleben lassen können. Auch meinte er, die

Mechanismen zerschlagen zu müssen, durch die jede Gesellschaft ihre Werte

überträgt. Nur so hoffte er, die gemeinsame Erinnerung an die Vergangenheit

auszulöschen.

Daher wurden sämtliche Schulen geschlossen, Kirchen und Pagoden wie auch alle

Bibliotheken zerstört, Bücher verbrannt, Lehrer, Mönche, Intellektuelle

hingerichtet; theoretisch jeder, der lesen und schreiben konnte und dadurch

Träger jener ansteckenden Krankheit war, die Vergangenheit hieß.

Als dieser Plan konkret wurde, regte sich unter den Roten Khmer selbst offenbar

starker Widerstand, so daß Pol Pot in seinen eigenen Reihen Säuberungen

durchführte. Auf einem Treffen in Stung Treng im März 1975, auf dem die

Evakuierung aller Städte beschlossen wurde, sprach sich Hou Youn, Pol Pots

Innenminister und angesehener Revolutionär der ersten Stunde, gegen diesen Plan

aus. Pol Pot trieb seinen Genossen in den Selbstmord und ließ seine Familie

hinrichten.

|

|

Im April 1977 opponierte Hou Nim, Pol Pots Informationsminister, ebenfalls ein

alter Revolutionär, gegen die Politik des Massenmordes. Er wurde verhaftet und

im Gefängnis Toul Sleng gefoltert. Dort beging er Selbstmord, indem er sich die

Pulsadern mit einem zerbrochenen Löffel durchschnitt. Auch Pol Pots Minister für

öffentliche Bauten wurde dem Henker übergeben.

Inzwischen suchten Pol-Pot-feindli-che Kader der Roten Khmer in Vietnam Hilfe.

Verschiedene — gescheiterte — Putschversuche gegen Pol Pot, schon in den ersten

Monaten nach dem Sieg, wurden offenbar bereits von Hanoi unterstützt.

Nach jedem Putsch entsandte Pol Pot unter dem Befehl seines Hauptgehilfen Ta Mok,

der heute noch mit seinem Chef im Dschungel kämpft, ihm absolut ergebene Truppen

zur Eliminierung aller Roten Khmer, einschließlich ihrer Familien, die in dem

Verdacht standen, an den Verschwörungen teilgenommen zu haben.

Auf diese Weise wurden Tausende alter Revolutionäre ebenso wie junge Guerillas

liquidiert und häufig in die gleichen Massengräber geworfen, in die sie selbst

zuvor die Körper ihrer Opfer aus den Städten gestoßen hatten.

Wieviel dieses perverse Experiment an Menschenleben gekostet hat, wird nie

bekannt werden. Angesichts der Tatsache jedoch, daß es in Kambodscha heute wohl

keinen Menschen gibt, der nicht einige Familienangehörige verloren hat,

angesichts der Tatsache auch, daß fast jedes Dorf sein Gefängnis und seinen

Hinrichtungsort hatte, daß man überall auf Massengräber und Knochenfelder stößt,

scheint die Zahl von drei Millionen zwischen 1975 und 1978 getöteten oder

verhungerten Kambodschanern kaum übertrieben zu sein.

Nach Schätzungen der Vertreter der internationalen Organisationen, die sich in

Pnom Penh jetzt bemühen, die ausländischen HUfsgüter in die richtigen Kanäle zu

leiten, leben noch etwa vier Millionen Kambodschaner im Lande.

Diese vier Millionen zuzüglich der wenigen tausend Kambodschaner, die bereits

ins Ausland geflohen sind, und der 800 000 Menschen, die jetzt in

Flüchtlingslagern in Thailand oder entlang der thailändisch-kambodschanischen

Grenze vegetieren, sind von den sieben bis acht Millionen Khmer des Jahres 1975

übriggeblieben.

* In diesem Licht scheint es geradezu zynisch, daß die Uno-Mehrheit und mit ihr

der Westen in gerechter Empörung gegen die vietnamesische, von Moskau gestützte

Invasion das Pol-Pot-Regime auch heute noch als legitime Regierung Kambodschas

anerkennt und in seinem Uno-Sitz bestätigt — durch Votum beispielsweise auch der

Regierungen Jimmy Carter und Helmut Schmidt.

Wäre Vietnam nicht in Kambodscha eingefallen, hätte es das Regime der Roten

Khmer nicht gestürzt, wäre Pol Pots blutiges Experiment, einen „neuen Menschen"

zu schaffen, fortgesetzt worden — zumindest wären die Massaker weitergegangen.

Die meisten seiner Soldaten, zumindest die Tschhlop, verkörperten den neuen

Menschentyp bereits. Es waren oft zehnjährige Kinder, von den Überlebenden heute

als die schlimmsten Mörder bezeichnet. Sie sind Kinder, die unter der Herrschaft

der Roten Khmer heranwuchsen, über das traditionelle Kambodscha nichts oder nur

wenig wußten, die keine Gelegenheit hatten, wie Kinder zu leben und zu spielen,

und kein anderes Spiel kannten als das von Krieg und Mord.

In seiner selbstgewählten Isolation von der übrigen Welt hätte das Kambodscha

Pol Pots weiterhin an der Schaffung dieses sogenannten neuen Menschen arbeiten

können. In zwanzig Jahren dann wäre die blutig erträumte „neue Gesellschaft"

vielleicht Realität gewesen.

Die Rasse der Khmer, seit den Tagen Angkors geschwächt, in den Augen Pol Pots

durch Mischehen mit Vietnamesen und Chinesen entartet und durch die

französischen Kolonialherren und amerikanischen Imperialisten korrumpiert, wäre

— so der Wahn der Führer der Roten Khmer — in einer reinen, starken Rasse

wiederauferstanden, gestählt durch die makabre pseudo-darwinistische Auswahl der

Massaker — gewiß eine fürchterliche Vorstellung.

So aber wurde Pol Pots grausiges Experiment durch die Invasion der Vietnamesen

beendet. Unterstützt wurden die Invasoren dabei von einer kleinen Armee

ehemaliger Roter Khmer aus der „Militärzone 203", die gegen Pol Pots Methoden

opponiert hatten und nach Vietnam geflüchtet waren — etwa 10 000 bis 15 000

Kambodschaner. Pol Pot mußte sich in den Dschungel zurückziehen.

Innerhalb eines Jahres haben die Vietnamesen die völlige militärische Kontrolle

über Kambodscha errungen. Die von ihnen eingesetzte neue kambodschanische

Regierung unter Heng Samrin hat sich in jeder Stadt, jedem Bezirk und jedem Dorf

des Landes durchgesetzt.

Auf die Dschungelgebiete entlang der thailändischen Grenze beschränkt, wo er

Zugang zu Lebensmitteln und Waffen hat, führt Pol Pot jetzt einen Guerillakrieg

„gegen die vietnamesischen Invasoren und ihre Marionetten".

Er verfügt noch — laut den Vietnamesen — über etwa 15 000 treue Soldaten,

Überreste seiner Armee und seiner „neuen Menschen", die im Kardamom-Gebirge im

westlichen Kambodscha kämpfen, und über einige hundert Mann, die hier und da

sporadisch Unsicherheit schaffen.

|

|

|

|

In Angkor wurde mir gesagt, ich solle mich nicht außerhalb der großen Tempel

bewegen. Zwischen Kampong Tscham und Kampong Thom, dem Geburtsort Pol Pots,

wurde mir geraten, nicht den kürzeren Weg durch den Gebirgswald zu benutzen,

sondern lieber den längeren über die offene Ebene. In Skoun stieß ich auf zwei

Unicef-Lkws, die von „Banditen" ausgeraubt und in Brand gesteckt worden waren.

Während meines ganzen Aufenthalts in Kambodscha jedoch sah und hörte ich nichts

von den großen Kämpfen, die die Roten Khmer nach ihren Rundfunkmeldungen aus

China den Vietnamesen angeblich liefern.

Andererseits sah ich auch keinerlei Anzeichen jener großen Offensive der

vietnamesischen Armee gegen die Rest-Streitkräfte Pol Pots entlang der Grenze,

mit der noch vor Ende der Trok-kenzeit gerechnet wird.

„Warum sollten sie ihn verfolgen?" fragte ein Uno-Beamter in Pnom Penh. Den

Vietnamesen nützt Pol Pot, denn solange er da ist, um die Menschen durch die

Möglichkeit seiner Rückkehr an die Macht in Angst und Schrecken zu versetzen,

haben die Vietnamesen eine gute Rechtfertigung für ihre Anwesenheit in

Kambodscha." Dieses Argument enthält eine gewisse Logik, denn Pol Pot kann dem

neuen Regime faktisch nicht mehr gefährlich werden.

Durch ihre Invasion haben die Vietnamesen die überlebenden Kambodschaner von den

Schrecken des Terrors befreit. Sie haben aber auch die soziale und

wirtschaftliche Struktur zerstört, über die Pol Pot verfügte.

Seine Arbeitskommunen wurden aufgelöst. Selbst seine Modelldörfer, für die Elite

der Roten Khmer in Form langer Reihen von Pfahlbauten, alle in der gleichen Höhe

und Größe errichtet, liegen wie leere Konzentrationslager verlassen in der

Landschaft.

|

|

|

| * Links: Aus einer Ausstellung im ehemaligen Gefängnis Toul Sleng über die Folter- und Hinrichtungspraktiken der Roten Khmer; rechts: Buddhistischer Mönch, der das Haus einer zurückgekehrten Familie segnet. | ||

Die Menschen kehrten lieber in ihre ursprünglichen Dörfer zurück, um dort ihre

angestammten Hütten wiederaufzubauen. Gewiß war Pol Pot bis 1975 in den

ländlichen Gebieten, die er seit langem kontrollierte, massiv unterstützt

worden. Doch selbst diese Unterstützung schwand mit den zunehmenden Säuberungen

und Massakern.

Die älteren Dorfbewohner haben, auch sofern sie Rote Khmer waren, wie andere

Kambodschaner unter Pol Pot gelitten: Sie haben ihre Verwandten verloren, die

als Stadtbewohner getötet wurden; sie haben ihre Kinder verloren, die als

angebliche Mitglieder Pol-Pot-feindlicher Einheiten der Roten Khmer hingerichtet

wurden.

Pol Pot muß jetzt einen Guerillakrieg ohne Unterstützung der Bevölkerung führen,

ein hoffnungsloses Unterfangen. „Pol Pot hat die Lehre Maos nicht begriffen",

sagt ein ausländischer Beobachter. „Statt ein Fisch im Wasser zu sein, trank er

das Wasser aus."

Die Roten Khmer werden aber immer noch vor allem durch China unterstützt.

Vergangenen Monat wurde Khieu Samphan in Peking mit den Ehren eines

Staatsoberhaupts empfangen. Er hat Pol Pot an der Spitze der Regierung der Roten

Khmer abgelöst; ein kosmetischer Versuch, einem Regime wieder Glaubwürdigkeit zu

verleihen, das durch seine mörderische Politik bekannt wurde. Pol Pot ist aber

noch Chef von Partei und Armee.

Hua Kuo-feng, der chinesische Parteichef, sicherte seinem Gast Khieu Samphan

weitere Militärhilfe zu. Der chinesische Verbindungsweg zu den Roten Khmer führt

durch Thailand, obwohl Bangkok behauptet, sich in diesem Konflikt neutral zu

verhalten.

„Fünf Tage lang zogen wir durch den Dschungel. An der thailändischen Grenze

schlugen wir ein Lager auf und warteten", erinnert sich Kaem That, 24, Soldat

der Roten Khmer, den ich zufällig im Krankenhaus von Battambang traf. Er hatte

sich den Vietnamesen ergeben, schwer krank von Malaria und starker

Unterernährung.

Er berichtete weiter: „Zunächst trafen die zivilen Lkw ein und luden Reis ab.

Unser Führer bezahlte in Gold. Dann kamen die militärischen Lkw und luden

schwere Kisten mit Waffen und Munition ab. Unser Führer bezahlte mit einem Teil

des Reises, den wir zuvor gekauft hatten."

Kaem Thats Einheit stellte den Nachschubverkehr zwischen Thailand und den Basen

Pol Pots im Dschungel sicher. Nach seinen Aussagen sind die Händler, die den

Roten Khmer Reis verkaufen, Auslandschinesen aus Bangkok, die Militärs aber, die

ihnen Waffen verkaufen, Thais. Den Reis haben internationale Organisationen für

Flüchtlinge gespendet, die Waffen, die eigentlich kostenlos an die Roten Khmer

geliefert werden sollten, kommen aus China.

„Die breite Masse der Roten Khmer war, wie jeder andere Kambodschaner auch,

Opfer Pol Pots", sagt Kong That, Mitglied der Provinzverwaltung von Battambang,

während er die Regierungspolitik der nationalen Aussöhnung gegenüber jenen Roten

Khmer erläutert, die sich ergeben haben. Er selbst hat drei Brüder und einen

Sohn verloren — von Pol Pot hingerichtet.

Die Versöhnungspolitik sorgt gelegentlich für Überraschungen. Rim Rom, mein