Ein Grabstein erzählt 3

|

|

Ein Grabstein erzählt 3 |

Das „Kennzeichen“ für die „Ostarbeiter“ findet sich abgebildet in Peter Bürgers, Jens Hahnwalds und Georg D. Heidingsfelders Buch „Sühnekreuz Meschede. Die Massenmorde an sowjetischen und polnischen Zwangsarbeitern im Sauerland während der Endphase des 2. Weltkrieges und die Geschichte eines schwierigen Gedenkens“8 auf S. 165 unter II. „Zwischen Jerusalem und Meschede“9 im Kapitel 11 („Ulrich Hillebrand, ein junger CDUMann, rührt an das ,bestgehütete Tabu Meschedes’, S. 164-166). In Farbe sieht man es im Internetdownload auf S. 74 (Bilddatensatz von Doc.Heintz – Lizenziert unter CC BY-SA 3.0).

Dort zitiert Peter Bürger aus einem

Zeitungsartikel von Ulrich Hillebrand in der „Westfalenpost“ vom 22.3.1982:

„Während damals [1947] in der Bewertung

der Massenerschießung ein tiefer Riß durch die Bevölkerung ging – was in

der mehrmaligen Schändung eines Sühnekreuzes gipfelte – kann heute das

schreckliche Ereignis mit Abstand und Besonnenheit betrachtet werden. – Dennoch

wird mancher ältere Bürger fragen: ,Was soll das schmutzige Wäsche-waschen?

Einmal muß doch Schluß sein!’“

„Schmutzige-Wäsche-waschen“ – auf solch ein Wort muß man erst einmal kommen. Der

Mord an Menschen ... – ach, immer wieder verschlägt es mir den Atem.

„Wiedergutmachung“ ist auch ein Wort, das mich fassungslos macht. Wie macht man

Morde „wieder gut“? In Meschede spricht man vom „Franzosenfriedhof“10,

dabei steht doch in den Sterbeurkunden so oft „Ostarbeiterlager“.

---------------------------------------

8 edition leutekirche sauerland 3, Books on Demand, Norderstedt 2016; erweiterte

Buchausgabe von „Zwischen Jerusalem und Meschede“

9 Der gleichnamige Internetdownload unter

http://www.sauerlandmundart.de/pdfs/daunlots 76.pdf

---------------------------------------

|

11 |

„Die Arbeitskräfte aus dem

altsowjetrussischen Gebiet bedürfen eines Ausweises lediglich auf dem Wege vom

und zum Arbeitsplatz. Als Ausweis ist – wie bei den Polen – eine Arbeitskarte,

ausgestattet mit Lichtbild,

Fingerabdruck und polizeilichem Vermerk vorgesehen“, stand im

„Merkblatt“.

So viele Dokumente gab es und Photos, und manches hat mich zutiefst erschüttert.

In Bad Arolsen fand ich einige „Lichtbilder“ in den „Kriegszeitdokumenten“.

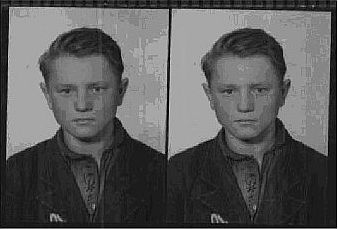

Grigori Bondarenko (Bondamko) wurde am 1.9.1923 geboren – wie alt mag er gewesen

sein, als man ihn als „Ostarbeiter“ für die Akten photographierte?

„Schmutzige Wäsche“ – wen betrifft das? Noch einmal aus der

Akte „E 162“ im Stadtarchiv der Stadt Warstein12:

„Einsatzbedingungen der Ostarbeiter

Unter dem Begriff ,Ostarbeiter’ fallen diejenigen Arbeitskräfte nicht-deutscher

Volkszugehörigkeit, die im Reichskommissariat Ukraine, im Generalkommissariat

Weißruthenien oder in Gebieten, die östlich an diese Gebiete und an die früheren

Freistaaten Lettland und Estland angrenzen, erfaßt und nach der Besetzung durch

die deutsche Wehrmacht in das Reich gebracht und hier eingesetzt werden.

Diese im Reich eingesetzten Ostarbeiter stehen in einem Beschäftigungsverhältnis eigener Art; die Vorschriften des deutschen Arbeitsrechts und des Arbeitsschutzes finden auf sie nur insoweit Anwendung, als dies besonders bestimmt ist.

Das Arbeitsentgelt der Ostarbeiter bemisst sich nach einer Entgelttabelle, die im RGBl. 1942 S. 422ff abgedruckt ist; sie ist auf die Lohnsätze vergleichbarer deutscher Arbeiter abgestellt. Bei der Ermittlung des Vergleichslohnes sind Sozialzulagen (z.B. Kinderzuschläge) u. Sozialleistungen, die deutschen Arbeitern zustehen, nicht zu berücksichtigen. Einen Anspruch auf Zuschläge für Mehrarbeit, Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit haben Ostarbeiter – soweit nichts anderes bestimmt wird – nicht.

Die vom Unternehmer gewährte Unterkunft und Verpflegung sind mit 1,50 RM täglich (10,50 wöchentlich, 45.- RM monatlich) in Rechnung zu stellen.

Im Krankheitsfall erhält der Ostarbeiter – soweit er nicht ins Krankenhaus geschafft wird – vom Unternehmer freie Unterkunft und Verpflegung, aber kein Arbeitsentgelt. Die Krankenversorgung der Ostarbeiter wird vom Reichsarbeitsminister besonders geregelt.

Urlaub und Familienheimfahrten werden zunächst nicht gewährt.

Arbeitgeber, die Ostarbeiter beschäftigen, haben die sog.

Ostarbeiterabgabe zu bezahlen. (Die Abgabe trifft also den Unternehmer, nicht

den Ostarbeiter, doch wird die Abgabe dem Ostarbeiter vom Bruttoverdienst

abgezogen.)

----------------------------------------------------

11 Lichtbilder von Grigori Bondarenko (Bondamko), geb. 1.9.1923,

2.2.2.1 / 71566919, ITS Digital Archive, Bad Arolsen

12 Das Stadtarchiv im Haus Kupferhammer hat leider keine festen

Öffnungszeiten, und ich mußte meinen Ansprechpartner, der für vieles

gleichzeitig zuständig ist, über ein Jahr um einen möglichen Termin bitten. Noch

nie habe sich jemand für diese Akten interessiert, meinte er, und so kann ich

leider auch keine Paginiernummern angeben. Wie schön wäre es, auch diese Akten

digital aufzubereiten und zur Verfügung zu stellen. Das wäre auch eine Arbeit

für unsere Schüler, natürlich unter Aufsicht, Anleitung und Kontrolle. Und vor

allem müssen die alten Akten erhalten bleiben; wie leicht lassen sich

Digitalisierte verändern!

-----------------------------------------------------

Die Höhe dieser Abgabe ist aus der Tabelle im

RGBl. 1942 S. 422ff abzulesen.

Landwirtschaftliche Arbeitgeber haben nur die Hälfte dieser Abgabe zu bezahlen.

Die Ostarbeiter sind lohnsteuerfrei.

Die Ostarbeiter können – ähnlich wie die anderen ausländischen Arbeitnehmer –

ihr Arbeitsentgelt ganz oder teilweise sparen; der ersparte Betrag wird in die

Heimat des Ostarbeiters überwiesen und den Familienangehörigen zur Verfügung

gestellt.

Die VO. gilt auch im Protektorat und in den eingegliederten Ostgebieten.

Inkraftreten: 15.6.1942.

VO. über die Einsatzbedingungen der Ostarbeiter vom

30.6.1942 – RGBl. S. 419

,Monatlicher Bericht über Gesetzgebung und Verwaltung Heft 13 Nr. 780.’“

Juristen, die Gesetze machten, Finanzämter, die die Lohnsteuer berechneten,

Unternehmer, die keine „Sozialleistungen, die deutschen Arbeitern zustehen“ und

keine „Zuschläge für Mehrarbeit, Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit“ zahlen

mußten, Druckereien, die Formulare druckten und Photographen, die Lichtbilder

machten. Gibt es noch weitere Lichtbilder von russischen Zwangsarbeitern,

vielleicht auch von denen, die auf dem „Franzosenfriedhof“ liegen?

Das wäre viel Recherche auch für unsere Schüler. Die Listen sind lang, und

hunderte Namen samt Geburtsdaten, „Beschäftigungsdauer“ und „Verbleib“ werfen

immer neue Fragen auf.

Bei verstorbenen Kindern sind oft die Eltern mit aufgeführt, die nun ohne ihr

Kind weiterleben mußten, und bei manch einem der Ehepartner, der auch

Zwangsarbeiter war. Auch diese Namen kann man suchen; sie gehören zum

„Verstorbenen“ und erzählen von seiner Geschichte.

Ein Beispiel für eine solche weitere Recherche wäre etwa

Schkljar, Katharina [Sklar], die

Silvester 1943 in Meschede geboren wurde und mit sieben Wochen an

„Lungenentzündung“ starb. Ihre Sterbeurkunde beim Standesamt Meschede (Nr.

23/1944) vermerkt die Eltern :

„Vater: Ostarbeiter Emeljan Schkljar, wohnhaft in Meschede

Mutter: Alexandra Schkljar, geborene Kulesch, wohnhaft in Meschede“

1999 stellte Maria Jemeljanowna Gustinowitsch aus Weißrußland eine Suchanfrage;

sie suchte „Schkljar, Jemeljan, geboren 1894 in Koschan-Gorodok, orthodox, russ.,

dessen Eltern Makar und Awdotja, geborene Wojtechowskaja, hießen und der mit

„Alexandra, geborene Kulesch“ verheiratet gewesen sei; Alexandra sei 1904 in

Korschan-Gorodok geboren, orthodox, und ihre Eltern hätten Tit und Natalja und

geheißen.

Wenn diese Angaben zutreffen, hätten wir nicht nur die Eltern von Katharina

gefunden, sondern auch ihre Großeltern.

Etwas noch über ihre Eltern:

Am 23.3.1988 schreibt die „Graf von Plettenberg’sche Forst und Rentalverwaltung

Lenhausen (Sauerland) an das „Service International“ in Bad Arolsen, es könne

„nach Durchsicht der hiesigen alten

Lohnbücher ... weitere Angaben zusenden“. Darunter sind auch „Schkljav

Emljan und Schkljav Alexandra, geb 1904, ab 1.5.1944 – April 1945, Ostarbeiter“.

Das Schreiben endet mit dem Satz: „Mich würde sehr interessieren, ob von oben

Genannten noch welche leben und wo sie geblieben sind nach den Wirren der

damaligen Zeit“13.

Vater „Ostarbeiter“, Mutter „Ostarbeiter“, Katharina stirbt mit 9 Wochen an

„Lungenentzündung“ – die „Wirren der

damaligen Zeit“ ...

Und nun komme ich endlich zu

Nina Worowina,

die zusammen mit Valentina Worowina gemeinsam auf einem Grabstein steht. In

einer Liste der Gräber auf dem „Waldfriedhof Meschede“14

steht „Wilroiwa, Valentina“, und der Nachname ist mit einem Fragezeichen

versehen; der Grabstein macht das Fragezeichen überflüssig.

Nina wurde im November 1922 in Kursk geboren und starb im August 1944 in

Meschede mit 21 Jahren an „doppelseitiger Lungenentzündung“. Laut Sterbeurkunde

(Standesamt Meschede, Nr. 151/1944) lebte sie im „Ostarbeiterlager“ in Wennemen

und war verheiratet mit Emiljan Worowina. Ab Juli 1942, mit 19 Jahren also,

verrichtete sie „Gleisbauarbeiten“, bis zum 5. Mai 1944, als ein Arzt, der auch

mein Großvater gewesen sein könnte, ihr eine „schwere Kehlkopfentzündung mit

Atemnot“ bescheinigte. Seitdem war sie „arbeitsunfähig“ und wurde zum 26.6.1944

aus der „Allgemeine Ortskrankenkasse“ abgemeldet.

Valentina wurde im August in Wennemen als „Frühgeburt“ geboren; eine

„Frühgeburt“, die damals unter Lagerbedingungen zwei Monate überlebte.

War Valentina das Kind von Nina und

Emiljan? Valentina starb als „Frühgeburt“, Nina an „Lungenentzündung“ – und

Emiljan? Was wurde aus ihm?

-----------------------------------------------

13 Schreiben der „Graf von Plettenberg’sche Forst und Rentalverwaltung

Lenhausen (Sauerland)“ vom 23.3.1988, 2.1.2.1 / 7068981, ITS Digital Archive,

Bad Arolsen

14 „Nachweis über die im Amte Meschede verstorbenen russischen

Staatsangehörigen“, 2.1.2.1 / 70792351, ITS Digital Archive, Bad Arolsen

------------------------------------------------

|

|

|

15 „Sterbeurkunde von Nina Worowina“, 2.2.2.2 / 76903208; „Versichertenkarte der AOK Arnsberg von Nina Worowina“, 2.2.2.1 / 75754310, Ausschnitt aus dem „Nachweis über die im Amte Meschede verstorbenen russischen Staatsangehörigen“, 2.1.2.1 / 70792351, sämtlich ITS Digital Archive, Bad Arolsen – und ihr Grabstein auf dem „Franzosenfriedhof“ |

Nach zwei Wochen in Bad Arolsen möchte ich alle bitten:

Lassen Sie unsere Schüler forschen!

Wir wissen so vieles nicht, und der Waldfriedhof in Meschede und seine neu zu

errichtende „Gedenktafel“ wäre ein wunderbarer Anlaß, endlich Geschichte zu

erarbeiten, die noch immer im Dunkeln liegt.

Ich habe einen Traum: Ein Schulklasse fährt ins ITS nach Bad Arolsen, jeder

schnappt sich einen Namen und versucht, möglichst viel über ihn herauszufinden.

Bei manchen Namen kann man mehrere Schüler ansetzen; „Iwan Kuzmin“ etwa ist so

häufig, daß man eine ganze Schulklasse auf ihn allein ansetzen könnte, um den

„Mescheder“ herauszufischen.

Wenn man von Arnsberg, Meschede, Eversberg, Warstein oder Suttrop nach Bad Arolsen fährt, kommt man quasi an der Wewelsburg bzw. dem Vernichtungslager Niederhagen vorbei. Davon gibt es nur noch wenige erhaltene Bauten in einem jämmerlichen Zustand, aber ein großes Denkmal auf dem ehemaligen „Appellpatz“. Als ich Photos machte, kam der Ortsvorsteher vorbei und war so freundlich, mich auf die jährlichen Gedenkfeiern am 2. April aufmerksam zu machen, die an den Tag der Befreiung erinnern.

Das Museum in der Wewelsburg bietet alles, was Herz und Verstand begehren. Neben vielen Ausstellungsstücken kann man viel Material erwerben, darunter Bücher (z.B. Andreas Pflocks „Gerrit Visser (1894-1942). Von Hengelo nach Wewelsburg. Lebensstationen und Briefe des niederländischen Gewerkschafters aus nationalsozialistischer Gefangenschaft“16) und CD ROMs mit Begleitheften (z.B. Wulff E. Brebeck / Karl Hüser / Kirsten John-Stucke: „Die Wewelsburg 1933-1945. SS-Größenwahn und KZ-Terror“17). Der Begleitband zur ständigen Ausstellung „Endzeitkämpfer. Ideologie und Terror der SS“18 enthält auf 464 großformatigen Seiten die Exponate und ihre Erklärungen und ist eine wahre Fundgrube.

Als ich die DVD „Kriegsgefangen. Bilder aus dem Lager Hemer“ (hrsg. vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe, LWL-Medienzentrum für Westfalen) sah, dachte ich wieder an meinen Großvater und seinen polnischen Patienten Benjamin Wiesliczko, der schon maximal zwei Monte nach seiner Verschleppung am 23. November 1939 mit 23 Jahren im Krankenhaus Maria Hilf in Warstein an „Flecktyphus“ starb; das Sterbebuch der Stadt von 1939 (Nr. 59) vermerkt „wohnhaft im Gefangenenlager Sichtigvor“ und als Todesursache „Sepsis“, und die Amtsverwaltung Hemer teilt am 27. Januar 1950 mit:

„Wieliczko ist auf dem Waldfriedhof der Stadt

Hemer im Grab Nr. 30 beigesetzt“.

Lager Sichtigvor, Lager Belecke, Lager Rüthen, Lager

Herrenberg, Lager Stillenberg, Lager Siepmann-Werke, Lager Honsel-Werke, Lager

Waldstraße ... – zig Lager sind mir

begegnet, in Geburts- und Sterbeurkunden und den zahlreichen Namenslisten der

„Arbeitgeber“, Krankenkassen und und und.

Natascha Wodin schreibt in „Sie kam aus Mariupol: „Je länger ich recherchierte, auf desto mehr Ungeheuerlichkeiten stieß ich, von denen bisher kaum jemand gehört zu haben schien. Nicht nur ich selbst war in vielem immer noch ahnungslos, auch von meinen deutschen Freunden, die ich für aufgeklärte, geschichtsbewusste Menschen halte, wusste niemand, wie viele Nazi-Lager es früher auf deutschem Reichsgebiet gegeben hatte. Die einen gingen von zwanzig aus, andere von zweihundert, einige wenige schätzten zweitausend. Nach einer Studie des Holocaust Memorial Museums in Washington belief sich die Zahl aber auf 42000, die kleinen und die Nebenlager nicht mitgerechnet. 30000 davon waren Zwangsarbeiterlager.

In einem Interview mit der ,ZEIT’, das am 4. März 2013

erschien, sagte der amerikanische Historiker Geoffrey Megargee, der an der

Studie mitgearbeitet hatte: Die horrende Zahl der Lager betätige, dass nahezu

allen Deutschen die Existenz dieser Lager bekannt gewesen sei, selbst wenn sie

das Ausmaß des Systems dahinter nicht begriffen oder nicht in jedem Fall über

die Umstände in den Lagern Bescheid gewusst hätten. Obwohl das mit 42 000 und

mehr Lagern überzogene Land ein einziger Gulag gewesen sein muß.“19

-----------------------------------------------

16 Historische Schriften des Kreismuseums Wewelsburg, Band 6, Scriptorum 2005

17 Landschaftsverband Westfalen-Lippe 2015

18 hrsg. von Wulff E. Brebeck, Frank Huismann, Kirsten John-Stucke und Jörg

Piron, Deutscher Kunstverlag Berlin München 2011

19 Natascha Wodin: „Sie kam aus Mariupul“, Reinbek bei Hamburg, 5. Auflage März

2017, S. 38

-------------------------------------------------

„Vernichtung durch Arbeit“ heißt eine Überschrift der großartigen Ausstellung im Museum Wewelsburg, und einige Photos geben einen Eindruck davon, was die Arbeit in Steinbrüchen mit Menschen machte.

„KZ-Häftlinge arbeiten im Steinbruch unterhalb des

Wewelsburg 1939-1943"

Die Arbeiten in den Steinbrüchen unterhalb der Wewelsburg,

am Bahnhof, im SS-Lager und im Nachbarort Ahden gehörten für die KZ-Häftlinge zu

den mühevollsten Arbeitskommandos. Die Häftlinge mussten ungeschützt bei jeder

Witterung, zum Teil ohne festes Schuhwerk und Handschuhe, die Steine brechen und

zu den Baustellen transportieren. Sprengwerkzeuge waren Mangelware. Im

Steinbruch unterhalb der Burg wurde Kipploren eingesetzt. Die Häftlinge mussten

die mit Steinen gefüllten Loren über Gleise den Berg bis zur Wewelsburg

hinaufschieben. Dies führte zu zahlreichen schweren Unfällen.

Ebenso wie im Kommando Straßenbau litten die Häftlinge in den

Steinbruch-Kommandos unter extremer körperlicher Anstrengung und Auszehrung.

Nicht selten wurden Tote und Schwerverletzte ins Lager zurückgebracht.

(Kreismuseum Wewelsburg, Fotoarchiv)“21

Und ich denke wieder an die 19jährige Nina und ihre

„Gleisbauarbeiten“ ...

Auf den Gedenksteinen in Warstein und Suttrop stehen als „Täter“ „SS-Schergen“;

so, als wären es einzelne böse Menschen gewesen, die Männer, Frauen und Kinder

ermordet hätten.

In der Wewelsburg lehrte und feierte man die „SS-Ideologie“, und zig Arbeitgeber

„beschäftigten“ „Ostarbeiter“ und brachten sie in „Ostarbeiterlagern“ unter, wo

sie vorzugsweise an „Fleckfieber“ und „Lungenentzündung“ starben. Was ist

eigentlich „Fleckfieber“?

„Fleckfieber (Flecktyphus, Läusetyphus, Lagerfieber, Typhus

exanthematicus), Infektionskrankheit des Menschen (Erreger Rickettsia prowazeki;

↑Rickettsiosen), die v. a. durch Kleiderläuse bzw. Läusekot vom Darm der

Parasiten aus in Hautwunden übertragen wird. Nach einer Inkubationszeit von

10-14 Tagen kommt es über einen akuten, seltener allmähl. Krankheitsbeginn mit

Kopf- und Gliederschmerzen, Schüttelfrost, starken Allgemeinbeschwerden und

kattarrhal. Erscheinungen zu

12-14 Tage anhaltendem, gleichmäßig hohen Fieber um 40oC. Der typ. F.ausschlag,

ein dichtes, kleinfleckiges Exanthem (Roseola) des gangzen Körpers, das nur

Gesicht und Nacken ausspart, setzt am vierten (bis siebten) Krankheitstag ein

und verschwindet nach dem zehnten Tag. Die toxische Lähmung kleiner Blutgefäße

kann außerdem zu kleinen, örtl. umschriebenen Blutaustritten führen.

Gleichzeitig mit dem Hautausschlag treten als Anzeichen des ,Neurotropismus’ der

Erreger die Symptome einer Hirnhautreizung (mit Eiweiß- und Zellvermehrung in

der Hirn-Rückenmarks-Flüssigkeit) und Gehirnentzündung (Verwirrtheitszustände,

Schlafstörungen), später auch einer Hirnnervenlähmung auf. –

-------------------------------------

20 „Endzeitkämpfer. Ideologie und Terror der SS“, hrsg. von Wulff E.

Brebeck, Frank Huismann, Kirsten John-Stucke und Jörg Piron, Deutscher

Kunstverlag Berlin München 2011, S. 305:

21 a.a.O.

-------------------------------------

Fleckfieber ist als Krankheit weltweit (bes. in Afrika und

Asien) verbreitet; in Notzeiten und

unter schlechten hygien. Verhältnissen (bei starker Verlausung) kann es

epidemisch auftreten. Unbehandelt sterben mehr als 50% der Befallenen.“22

Im Stadtarchiv der Stadt Warstein erzählt die

Akte E 162 („Vorschrift über die

Behandlung und den Arbeitseinsatz der Ostarbeiter“) eine Menge über die

Unterschiede, die die Nationalsozialisten zwischen Zwangsarbeitern machten. Das

Kennzeichen „Ost“ für die Menschen aus der Sowjetunion war ebenso zu tragen wie

der „Judenstern“, und wer dieses Zeichen trug, wurde „schlechter behandelt“ als

andere Zwangsarbeiter. Fast jeder kennt (Gott sei Dank!) den grauenhaften

Aufnäher mit dem „Judenstern“ – aber den mit „Ost“ habe ich nicht so oft

gesehen. 27 Millionen Bürger der Sowjetunion „starben“ im Zweiten Weltkrieg,

viele waren Juden, viele Zwangsarbeiter.

Im Ausstellungskatalog in Wewelsburg liegen sich zwei

Seiten gegenüber:

S. 226: „Sowjetische Kriegsgefangene als

KZ-Häftlinge. Häftlings-Personalkarte des sowjetischen Kriegsgefangenen

Iwan J. aus dem KZ Niederhagen in Wewelsburg. Der rote dreieckige Winkel mit den

Buchstaben ,RK’ weist ihn als politischen Häftling und russischen

Kriegsgefangenen aus.

Internationaler Suchdienst, Bad Arolsen, Umschlag Iwan J.;

Medizinische Experimente an sowjetischen

Kriegsgefangenen. Dr. Ernst Holzlöhner (links) und Dr. Sigmund Rascher

(rechts) führen im KZ Dachau ein Unterkühlungsexperiment an einem Häftling in

Schwimmweste und Schutzanzug der Luftwaffe durch. 1943. Ullstein Bilderdienst,

Sign. 00041203“

S. 227: „Der Völkermord an den Juden.

...Der ,Judenstern’ war eines der offensichtlichsten Zeichen für die

Diskriminierung und Ausgrenzung der jüdischen Bevölkerung. Im deutsch besetzten

Polen mussten seit dem 1. Dezember 1939 die jüdischen Einwohner ein weißes Band

mit blauem sechseckigen Stern tragen. Im Deutschen Reich trat die

Kennzeichnungspflicht am 19.

September 1941 in Kraft. Alle jüdischen Einwohner mussten fortan ein gelbes,

offiziell als ,Judenstern’

bezeichnetes Abzeichen tragen. In schwarzen, die hebräische Schrift

parodierenden Buchstaben stand in dessen Mitte die Aufschrift ,Jude’. Der Stern

war auf der linken Brustseite der Kleidung ,fest

angenäht’ zu befestigen. Die Stigmatisierung und Isolierung war ein

Schritt auf dem Weg zur Verschleppung und schließlich zur Ermordung der Juden.“

--------------------------------------------

22 Meyers Enzyklopädisches Lexikon, Bd. 9, Mannheim 1973

23 „ ,Judenstern’ aus dem Besitz der Eheleute Leven aus Krefeld-Hüls.

Foto: Anja Liebemann, 2011 aus „Endzeitkämpfer. Ideologie und Terror der SS“,

hrsg. von Wulff E. Brebeck, Frank Huismann, Kirsten John-Stucke und Jörg Piron,

Deutscher Kunstverlag Berlin München 2011, S. 227; „Kennzeichen Ost“ für

„Ostarbeiter“ aus „Zwischen Jerusalem und Meschede“,

http://www.sauerlandmundart.de/pdfs/daunlots 76.pdf , S. 74

-----------------------------------------------

Als ich diese Seiten sah, erinnerte ich mich an eine

Passage, die ich im Artikel „Massaker im Arnsberger Wald“ auf Wikipedia24

gelesen hatte: >Auf die frühere Einlassung des Angeklagten Wetzling zum „Gesetz

der großen Zahl“ erklärte der vorsitzende Richter, dies sei „als kalter

Zynismus, als eine geradezu unverständliche Einstellung zum Menschen als

Geschöpf Gottes“ anzusehen. Als Grund für die Tat führte er aus: „Zu erklären

ist diese Tat nur aus der NS-Ideologie,

aus der Einstellung, Krieg bedeutet nicht Niederringen, sondern Vernichtung des

Gegners. Und die Fremdarbeiter

waren nach dieser Ideologie nichts anderes als

rassisch minderwertig. Die

Erschießungen können nicht aufgefasst werden als Vernichtung des Gegners. Sie

dienten letztlich nur der Vernichtung

unwerten Lebens, gefährlicher und nicht mehr nützlicher Arbeitskräfte.

Hier in Warstein geschah mit der Begründung des totalen Krieges letztlich das

Gleiche wie mit den anderen Arten des ‚unwerten Lebens‘, mit Geisteskranken,

Asozialen und der sogenannten Endlösung der Judenfrage.“<

Und mir fiel die Rede von Norbert Lammert am 27. Januar25

2014 im Deutschen Bundestag ein, in der er sagte: „Am 27. Januar 1945 wurde das

Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau durch die Rote Armee

befreit - zufällig auf den Tag genau ein Jahr nach Ende der Leningrader

Blockade. Kein Zufall ist dagegen der

Zusammenhang zwischen Auschwitz und Leningrad, zwischen dem Völkermord an den

europäischen Juden und dem mörderischen Raub- und Vernichtungsfeldzug im Osten

Europas: Sie wurzelten in der menschenverachtenden nationalsozialistischen

Rassenideologie.“26

Natascha Wodin: „Mittlerweile hatte ich sogar die so lange vergeblich gesuchte

literarische Stimme gefunden, ein Buch von Vitalij Sjomin, das in der deutschen

Übersetzung ,Zum Unterschied ein Zeichen’ hieß und schon in den siebziger Jahren

erschienen war. Der russische Autor erzählte darin die Geschichte eines

Halbwüchsigen, den man aus Rostow am Don verschleppt hatte und der die

Zwangsarbeit in Deutschland nur überlebte, weil er überzeugt davon war, dass

das, was er sah und erfahren musste, nicht mit ihm zusammen untergehen durfte,

dass er verpflichtet war, Zeugnis für die Nachwelt abzulegen. Im Arbeitslager,

so schreibt er, war es besser als im Vernichtungslager, aber nur insofern, als

man im Arbeitslager nicht sofort

ermordet wurde, sondern nach und nach – durch ein unmenschliches Arbeitspensum,

Hunger, Schläge, ständige Schikanen und fehlende medizinische Versorgung.

... gut möglich, dass ... ich mich nur deshalb nicht daran erinnerte, weil ich

damals ja nicht wußte, dass das Buch von meinen Eltern handelte, dass sie einst

ebenfalls zum Unterschied ein Zeichen trugen, den Abnäher ,OST’, der sie von den

rassisch höher stehenden westeuropäischen Zwangsarbeitern unterschied.“27

In Soest (mit seinem wunderbaren Stadtarchiv) kann man eine Kapelle besichtigen,

die französische Offiziere im Gefangenenlager benutzten. In der Akte „E 162“ im

Stadtarchiv Warstein befindet sich die „Vorschrift für die Behandlung und den

Arbeitseinsatz aus dem altsowjetrussischen Gebiet“ der „Geheimen Staatspolizei,

Staatspolizeistelle Dortmund – IVD 3 –, Dortmund, den 13.Juni 1942 (Auszug): „Eine

seelsorgerische Betreuung der Arbeitskräfte aus dem altsowjetrussischen Gebiet

ist verboten. Es ist auch nicht erlaubt, eine Beurlaubung von russischen

Arbeitskräften aus Anlaß eines Strebefalles vorzunehmen, um den Beurlaubten

Gelegenheit zu geben, der Bestattung beizuwohnen. In denjenigen Fällen, in denen

Geistliche oder andere Personen, die sich mit der Seelsorge befassen, an

Behörden, Parteidienststellen oder Betriebsführung herantreten, um Zutritt zu

Russenlagern zu erhalten, sind diese unter gleichzeitiger Benachrichtigung der

Staatspolizeistelle abschlägig zu bescheiden.“

------------------------------------------------

24 https://de.wikipedia.org/wiki/Massaker_im_Arnsberger_Wald

25 „Zum 27. Januar – Zwei Jahrestage und zwei Tagebücher“ auf

http://www.nachdenkseiten.de/?p=15970 und

http://afz-ethnos.org/index.php/aktuelles/59-zum-27-januar-zwei-jahrestage-und-zwei-tagebuecher

26 Norbert Lammert bei der Gedenkstunde im Deutschen Bundestag zum 27.

Januar 2014 unter

http://www.bundestag.de/parlament/praesidium/reden/2014/001/261296

27 „Sie kam aus Mariupol“, S. 37f

-----------------------------------------------

Die Nazis teilten Menschen in verschiedene „Kategorien“ von

Menschen ein, und heute gibt es für manch einen noch immer ein unterschiedliches

„Gedenken“ an die Menschen, die man gemeinhin „Opfer des Nationalsozialismus“

nennt. Zur Zeit lese ich das Buch „Sie kam aus Mariupol“ von Natascha Wodin, und

es war für mich ein sehr bewegender Moment, als sie mir schrieb: „Es ist ein

wahrhaft grausames Erbe, das Ihnen Ihre Mutter hinterlassen hat.

Unter den ermordeten Zwangsarbeitern hätten auch meine Eltern sein können. Sie

sind zwar am Leben geblieben, aber meine Mutter hat sich 1956 in einem Fluß

ertränkt, und mein Vater ist für den ganzen Rest seines Lebens ein sehr

unglücklicher, traumatisierter Mensch gewesen. Das ist das Erbe, das mir von

meinen Eltern geblieben ist. ...

Ihre Mutter muss den russischen Menschen sehr verbunden gewesen sein, da sie

Ihnen einen russischen Namen gegeben hat. Beim Anblick des letzten Fotos auf

Ihrer Datei gerinnt einem das Blut in den Adern.

Wäre ich ein wenig früher geboren, hätte

mich ein ähnliches Schicksal ereilen können wie dieses schon halb verweste Kind

auf den Armen des Mannes in Anzug und Hut.“28

„Wäre ich ein wenig früher geboren, hätte mich ein ähnliches Schicksal ereilen

können wie dieses schon halb verweste Kind auf den Armen des Mannes in Anzug und

Hut“, schrieb Natascha Wodin. Wie würde sie sich fühlen, wenn sie die Akte „E

162“ im Stadtarchiv Warstein lesen würde?

Folgende Namen stehen auf den Grabsteinen auf dem Waldfriedhof Meschede-Fulmecke,

den man „Franzosenfriedhof“ nennt und von dem der „Volksbund Deutsche

Kriegsgräberfürsorge e.V.“ bis zum April 2017 auf seiner Internetseite schrieb:

„Hier liegen 255 deutsche Kriegstote“ (

http://www.volksbund.de/kriegsgraeberstaetten.html )29:

1. Afanasijow, Iwan

2. Aleschina, Olga

3. Antimonow, Sergej

4. Bogunowa, Alexandra

5. Borilone, Leonid

6. Brotnik, Wasyl

7. Brzkalow, Jemilian

8. Chanjukin, Ilja

9. Chartschenko, Alexander

10. Dembizki, Kosma

11. Dmytermlp, Maria

12. Domaleha, Iwan

13. Dschanbei, Dschenasej

14. Dskadlovsky, Michel

15. Durianko, Johannes

16. Gentscharnke, Anatoli

17. Iwanowa, Maria

18. Jonow [Ionov], Nikoley [Nikolaus]

19. Kalinkin, Iwan

20. Kolubamko, Iwan

21. Konstantinowa, Joja

22. Korsch, Iwan

23. Krasitschkow, Pawel

24. Krawzowa, Joja [Kravcov, Joga]

25. Krawzowa, Wera [Kravcov]

26. Kuzmin, Iwan

27. Ljubarski, Prokop [Djubarski]

28. Loboda, Wasili

29. Logatin, Dimitri

30. Maiboroda, Anton [Meiboroda]

31. Martinenko, Wera

32. Merkulow, Wladimir [Merkulov]

33. Moltschanow, Dimitri

34. Moltschonow, Iwan

35. Olschitzko, Iwan [Olschitzke]

36. Orlow, Sergej

37. Paschenko, Ludmilla

38. Peretgutko, Halina [Healina, Helina]

39. Protosow, Nicolaj [Protosov, Nikolaus, Nicolaj]

40. Pupko, Adam

41. Rajtschenko, Annastoli [Reitzchenko, Reitschenkjo, Rajschenko]

42. Rebaloma, Ursula Maria

43. Schakalow, Nikoley [Schankalow, Sokolow, Nikolai]

44. Schkljar, Katharina [Sklar]

45. Seneschen, Andrey

46. Serekowa, Nicolai [Serekova, Nikolaus]

47. Sewastiowa, Maria [Sewastiowa]

48. Skrebnik, Emilie [Emilia]

49. Sorata, Grigori [Sirota]

50. Stadtnik, Twitalka

51. Stugin, Akim

52. Tscheborka, Eilia

53. Tscherewko, Anna

54. Warawina, Anastasia

55. Wascheka, Iwan [Vascheka]

56. Wilchowa, Pelaheja [Vilchov, Pelaheia]

57. Woronina, Nina

58. Woronina, Valentina (Wilroiwa, Valentina)

(weitere elf vermutlich meist polnische Namen siehe oben)

--------------------------------------------------------

28 https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Arnsberg_Wood_Massacre?uselang=de#/media/File:German_man_holding_exhumed_baby_from_a_mass_grave_outside_the_town_of_Sutt

rop.jpg (U.S. Signal Corps - United States Holocaust Memorial Museum, Fotografie

#80118)

29 Die Seite wird „zur Zeit überarbeitet“.

-------------------------------------------------------

In manchen Sterbe-

oder Geburtsurkunden sind weitere Angehörige erwähnt. Wir werden viel zu tun

haben, wenn wir den Ermordeten ihre Namen und ihre Würde zurückgeben wollen; wir

brauchen unsere Schüler!

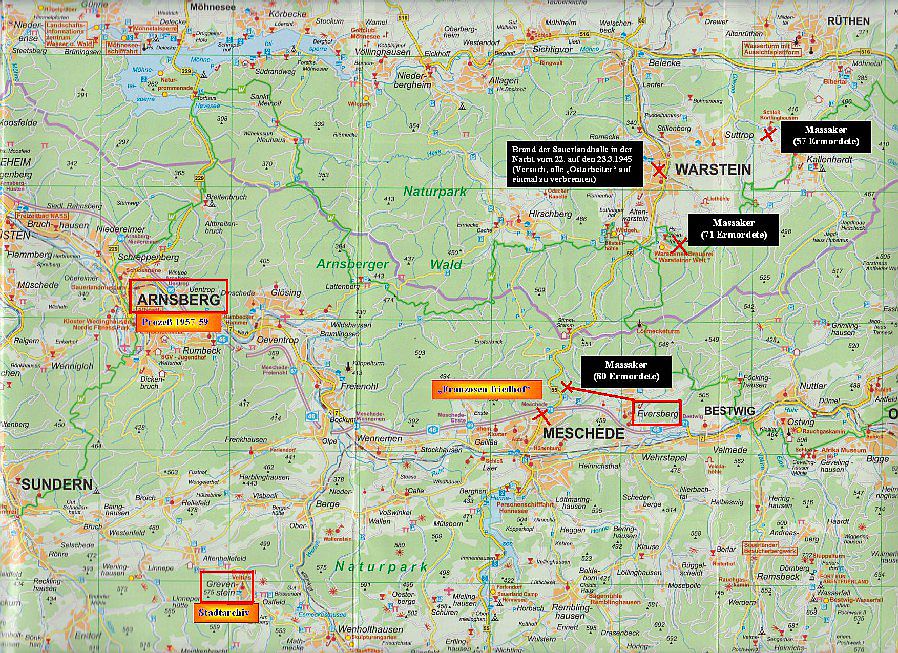

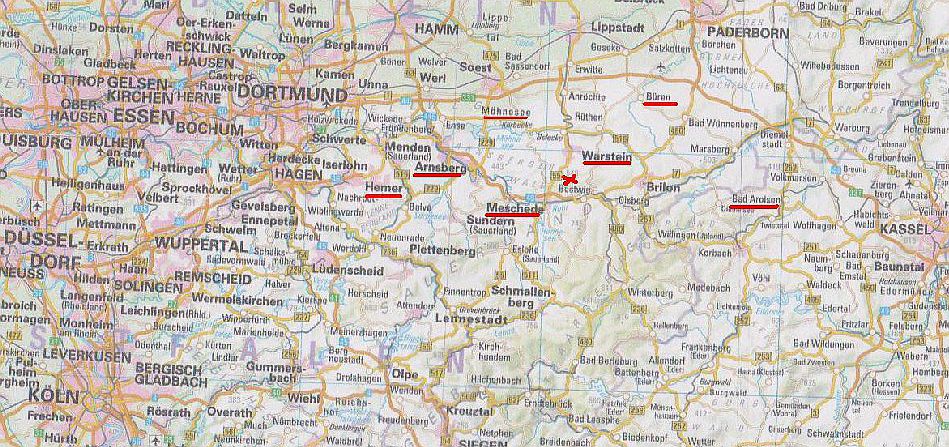

Klassenfahrten von Arnsberg (Prozeß von 1957-1959) über Meschede (Waldfriedhof),

Eversberg (Massaker vom 22. März), Warstein (Massaker vom 20. März und

versuchtes Massaker vom 23. März durch Brand der Sauerlandhalle), Suttrop

(Massaker vom 21. März 1945) und die Wewelsburg zum ITS nach Bad Arolsen und

wieder zurück auf der gleichen Strecke – das wäre mein Traum.

Wie anders sieht ein Gedenkstein aus, wenn man diese Namenslisten gesehen hat –

diese hunderte Namenslisten mit „Arbeitgeber“, „Beschäftigungsdauer“ und

„Verbleib“. Die Zahlen „57“ und „71“ sehen anders aus, und auch das Wort

„SS-Schergen“ füllt sich durch die Wewelsburg und die wunderbare Ausstellung des

Museums mit Inhalt.

(Auch der Gedenkstein an der Möhnsee-Staumauer der Gebrüder Winkelmann füllt

sich nach Bad Arolsen mit den hunderten Namen sowjetischer Zwangsarbeiter,

hinter deren Namen als „Todesursache“ oder „Verbleib“ „ertrunken“ steht.)

„Vernichtung durch Arbeit“, das war ein wesentliches Ziel

der SS, das sie lehrte und lebte. Die „Arbeitgeber“ bezahlten recht

unterschiedlich für ihre Arbeiter – je nach dem, aus welchem Land sie kamen -

„Ostarbeiter“ waren am billigsten; ihr Tod war „einkalkuliert“ - , und deutsche

Soldaten führten Befehle aus („Befehl ist Befehl“). Wer waren also

„SS-Schergen“, und was war noch alles „heimtückisch“ und „grausam“?

Für jede Hilfe dankbar und voller Hoffnung auf eine gute Zusammenarbeit aller

verbleibe ich

mit freundlichen Grüßen

Nadja Thelen-Khoder

Köln, den 6.8.2017,

korrigiert und ergänzt am 19.8.2017

|

|

Ein Grabstein erzählt 3 |